第1回研究会での発表内容

1. 趣旨説明(河合香吏)

本共同研究課題は、2005年度から「人類社会の進化史的基盤研究」として、(1)集団(2005-2008年度)、(2)制度(2009-2011年度)、(3)他者(2012-2014年度)、と主たるテーマをかえて3期10年にわたって展開してきた共同研究の第4期にあたる。また、一連の共同研究は今期でいったん閉じる方針であるため、その総括としての意義をも兼ね備えている。

一連の共同研究は当初から長期プロジェクトとして企画され、群居性の霊長類の一員としての人類が進化の過程で獲得してきた高度な「社会性(sociality)」を種の誕生における最重要の特質として着目しようとするものであった。「社会性」なるものは、精神や社会の進化と同様に、化石として形に残りにくいものであるため、ヒトの社会とヒト以外の現生霊長類の社会との比較・検討が不可欠であった。そのため、霊長類学者と人類学者との共同研究が強く求められ、両者の共同討議として進められてきた。

今期は上記一連の共同研究の総括をするにあたり、「生存・環境・極限」といったやや広いテーマを中心課題として設定した。これは、研究主題としては「生存」を主軸とし、「生存(「生きる」ということ)の環境」を、その「極限」条件ないし「極限」状態まで見据えるものとした。ここで言う環境とは、生態学的かつ社会的であるような環境を指すが、そうした環境に「生きる」ことのぎりぎりの条件ないし状態を探ることを念頭に、これまでと同じ3つの学問分野である、霊長類社会・生態学、生態人類学、社会文化人類学からこの課題に迫りたい。

これまでの一連の共同研究は、ヒトを含む霊長類が適応したり発達させたりしてきた自然的/社会的環境を「舞台」ないし前提として展開されてきたものであり、複数の同種個体がともに<生>をはぐくむ術、生態学の用語を使えば「生存戦略」だが、そうしたものを明らかにすること、そして、人類が高度に発達させてきた「社会性」(sociality)の起原と進化の機構について考察することを目指してきた。

生物としての<生>(「生存」と言っても「生命」、「いのち」と言ってもよいが)、すなわち「生きる」ということは、まずは生物学的/生態学的に論じられうるものだが、それに一元的に還元することはむずかしい。とりわけわれわれ人類を含む霊長類が群居性動物として生きる存在である以上、そこには社会的なるものが必然的な要素としてあり、他者と「ともに生きて」いかねばならないということ、そしてそれ故に、その方法(生存戦略)は、非決定論的で、フレキシブル(可変的)で、コミュニケーショナルなものになると思われる。こうした性格については、すでに「集団」、「制度」、「他者」というこれまでの共同研究においても議論され、明らかにされてきたことでもあるが、この点に議論を焦点化して、人類の社会性の進化の解明に向けて新たな視座を追究していきたい。

本研究課題ではこれまでの一連の共同研究において明らかになっていたことを基盤として、その総括として、ヒトとヒト以外の霊長類の生物学的、生態学的環境の極限、および社会性の極限を詳らかにしていくことを通じて、人類社会における<生>=「生きること」の進化史的基盤を考えていくことを目指す。

以上のように、環境の極限を明らかにするとどのような学問的貢献があるかということの、より積極的な意義についても触れておきたい。まず、進化を遂げてきた社会の各段階のすべてに常に存在する「基盤」なるものが果たして何であるのかを明らかすることから、それは、「社会論」一般に寄与することになるだろうということが挙げられる。同時にそれは、社会のさまざまな危機、たとえば、急激な危機としての災害や戦争や大旱魃、あるいはゆっくりとした危機としての、たとえば、限界集落の出現や人口減少から生まれる問題群の中で、社会の中の何を重視するべきかの指針や判断を与えてくれるのではないか、といったことが挙げられる。

具体的に関連する現象として想定できるとして現象としては、環境/生態系破壊ないし保全や異常気象、生物多様性、絶滅危惧、生涯、一生、生死、生命倫理、限界集落、人口減少、等が挙げられるが、どのような現象に目を向けることになるのか、どのような現象が中心的な課題になっていくのかは、始めてみなければわからないし、それでよいと思っている。

本課題は一連の共同研究において通奏低音としてあった「環境」と、そこでの「生存」を意識化し、その極限的な局面を詳らかにすることを通して、人類の社会性(sociality)の進化についての理論構築を目指す試みである。初年度である本年度は、それぞれ個別の発表をしつつ、3つの学問分野において、「生存」、「環境」、「極限」といった概念がどのように扱われてきたか、あるいは、扱われうるのかを明確化し、これをメンバー間で、共有することを第一の目的とする。そのうえで、「環境における生存」をキーテーマに、その様態の極限を見定めるための方法を検討したい。

一連の共同研究は当初から長期プロジェクトとして企画され、群居性の霊長類の一員としての人類が進化の過程で獲得してきた高度な「社会性(sociality)」を種の誕生における最重要の特質として着目しようとするものであった。「社会性」なるものは、精神や社会の進化と同様に、化石として形に残りにくいものであるため、ヒトの社会とヒト以外の現生霊長類の社会との比較・検討が不可欠であった。そのため、霊長類学者と人類学者との共同研究が強く求められ、両者の共同討議として進められてきた。

今期は上記一連の共同研究の総括をするにあたり、「生存・環境・極限」といったやや広いテーマを中心課題として設定した。これは、研究主題としては「生存」を主軸とし、「生存(「生きる」ということ)の環境」を、その「極限」条件ないし「極限」状態まで見据えるものとした。ここで言う環境とは、生態学的かつ社会的であるような環境を指すが、そうした環境に「生きる」ことのぎりぎりの条件ないし状態を探ることを念頭に、これまでと同じ3つの学問分野である、霊長類社会・生態学、生態人類学、社会文化人類学からこの課題に迫りたい。

これまでの一連の共同研究は、ヒトを含む霊長類が適応したり発達させたりしてきた自然的/社会的環境を「舞台」ないし前提として展開されてきたものであり、複数の同種個体がともに<生>をはぐくむ術、生態学の用語を使えば「生存戦略」だが、そうしたものを明らかにすること、そして、人類が高度に発達させてきた「社会性」(sociality)の起原と進化の機構について考察することを目指してきた。

生物としての<生>(「生存」と言っても「生命」、「いのち」と言ってもよいが)、すなわち「生きる」ということは、まずは生物学的/生態学的に論じられうるものだが、それに一元的に還元することはむずかしい。とりわけわれわれ人類を含む霊長類が群居性動物として生きる存在である以上、そこには社会的なるものが必然的な要素としてあり、他者と「ともに生きて」いかねばならないということ、そしてそれ故に、その方法(生存戦略)は、非決定論的で、フレキシブル(可変的)で、コミュニケーショナルなものになると思われる。こうした性格については、すでに「集団」、「制度」、「他者」というこれまでの共同研究においても議論され、明らかにされてきたことでもあるが、この点に議論を焦点化して、人類の社会性の進化の解明に向けて新たな視座を追究していきたい。

本研究課題ではこれまでの一連の共同研究において明らかになっていたことを基盤として、その総括として、ヒトとヒト以外の霊長類の生物学的、生態学的環境の極限、および社会性の極限を詳らかにしていくことを通じて、人類社会における<生>=「生きること」の進化史的基盤を考えていくことを目指す。

以上のように、環境の極限を明らかにするとどのような学問的貢献があるかということの、より積極的な意義についても触れておきたい。まず、進化を遂げてきた社会の各段階のすべてに常に存在する「基盤」なるものが果たして何であるのかを明らかすることから、それは、「社会論」一般に寄与することになるだろうということが挙げられる。同時にそれは、社会のさまざまな危機、たとえば、急激な危機としての災害や戦争や大旱魃、あるいはゆっくりとした危機としての、たとえば、限界集落の出現や人口減少から生まれる問題群の中で、社会の中の何を重視するべきかの指針や判断を与えてくれるのではないか、といったことが挙げられる。

具体的に関連する現象として想定できるとして現象としては、環境/生態系破壊ないし保全や異常気象、生物多様性、絶滅危惧、生涯、一生、生死、生命倫理、限界集落、人口減少、等が挙げられるが、どのような現象に目を向けることになるのか、どのような現象が中心的な課題になっていくのかは、始めてみなければわからないし、それでよいと思っている。

本課題は一連の共同研究において通奏低音としてあった「環境」と、そこでの「生存」を意識化し、その極限的な局面を詳らかにすることを通して、人類の社会性(sociality)の進化についての理論構築を目指す試みである。初年度である本年度は、それぞれ個別の発表をしつつ、3つの学問分野において、「生存」、「環境」、「極限」といった概念がどのように扱われてきたか、あるいは、扱われうるのかを明確化し、これをメンバー間で、共有することを第一の目的とする。そのうえで、「環境における生存」をキーテーマに、その様態の極限を見定めるための方法を検討したい。

2. 少し長めの自己紹介

省略

3.1. 日常が崩壊するとき: 霊長類学から「生存の環境の極限」を考えるためのメモ(竹ノ下祐二)

この研究会は、「生存」を主軸にして、「生存の環境」をその「極限」条件まで見据え、生態学的・社会的環境に生きることのぎりぎりの条件と状態を探ることを念頭に、霊長類社会/生態学、生態人類学、社会文化人類学の3分野から統合的に迫ることを目的としている、らしい。 「生存の環境の極限」とは何だろうか。

「生存」を個体や社会集団、あるいは種が生きのびることと捉えると、生存の終焉とは、個体の死、集団の消滅/崩壊、個体群の絶滅、種の絶滅などである。煩雑になるのでこれらをひっくるめて「死」と呼ぼう。「生存の環境の極限条件」とは、この一線を超えると死が訪れる、というような境界のことだと考えればよいのだろうか。

だが、「死」はいっけん「生」の対義語のように思われるが、「生」の一部、「生」に織りこまれている事象と捉えることもできる。ニホンザルやチンパンジーの単位集団は世代を重ねて存続するが、そのした時間・空間スケールで眺めると、個体の死は日常のひとコマである。同様に、集団の消滅は地域個体群の歴史の中で、地域個体群の絶滅は種の歴史の中で、種の絶滅は系統の進化史の中で、ありふれた日常の「生」の一部となる。こう考えると、人類社会の進化史的基盤を探る本研究会で、単に「死」を「生」の彼岸に位置付け、その境界を「極限」とするのは具合が悪い。

非ヒト霊長類における「生存の環境の極限」を考える糸口として、本発表では「危機」について考える。霊長類学からみる危機をテーマとした、日本文化人類学会課題研究懇談会「危機の克服と地域コミュニティ」第9回研究会(2015年2月開催)において、五百部裕はマハレ山塊におけるアカコロブスを題材に議論を展開し、非ヒト霊長類には「危険」はあっても「危機」は存在しないのではないかと考察した [1]。マハレのアカコロブスはチンパンジーに捕食される。五百部によると、かれらは実際にチンパンジーに捕食されそうになると逃げたり抵抗したりするものの、チンパンジーに対して特段の対捕食者戦略を発達させているわけではないという。つまりアカコロブスにとって、チンパンジーによる捕食は日常に織り込みずみの事象であって、コミュニティレベルで「このままでは滅びてしまう」という危機感が共有されてはいないというのだ。そして、一般に非ヒト霊長類がそうした「危機感の共有」をおこなうかどうかは疑わしい。

コメンテーターであった私は「危険」と「危機」の違いを次のように考察した。危険 (danger) は「いま・ここ」に実在するが、危機 (threat) は想像力の産物である。危機とは、まず「いま・ここ」の状況から未来における滅亡を予測し、そのうえであらためて「いま・ここ」を未来と関連づけ「いま・ここ」のわれわれが、その線を越えたら不可避的に滅亡に向う境界線 (threshold) 上に位置すると再解釈したときに感じられるものである。このとき、境界線は実在ではなく、あくまで現実の解釈にともない創り出された想像の産物である。

そのように想像された境界線を「生存の環境の極限」と言いかえることが妥当なのかどうか、私にはよくわからないが、ここではとりあえずそう考えて先へ進むことにする。非ヒト霊長類は境界線を想像し創造することがあるのだろうか。あるとしたら、どのような状況だろうか。

物言わぬかれらの想像力は行動から推測するしかない。非ヒト霊長類が現在を「日常」の浮き沈みのひとコマではなく境界線を越えんとしている状況だと解釈したならば、かれらは日常的な対応を停止し、あらたな戦略を採用するはずである。したがって、非ヒト霊長類が危機的状況=極限状況にあるかどうかは、観察者からみてかれらが「死」に近いところにいるだけでは不十分で、その際にかれらが日常とは異なる振舞いをしているかどうかを検討する必要がある。そのような事例を4つ紹介したい。

一つ目の事例は、屋久島における群れの消滅と融合 である[2, 3]。屋久島のニホンザルは群れ密度が高く、群れの消滅がしばしば観察される。その際、すべてのオスを失ない最後に残されたメスが、隣接する群れに平和的に加入することがある。ニホンザル社会では、群れを移籍するのは通常オスのみである。

二つ目は、カフジ・ビエガ国立公園のヒガシローランドゴリラでみられた、複数メスの合同移籍である [4]。1990年代後半、内戦によって多くの核オスが殺害された際、メスたちが核オス抜きでまとまりを維持し、そろって他の集団に移籍したり、ヒトリゴリラを迎え入れて単雄群を再構築した。ゴリラでは、メスは個別に核オスとの関係を構築しており、通常メスたちが連れだって集団を移籍することはまれである。

三つ目は、嵐山のニホンザルにおける、アルファオスの交代にともなうアルファメスの行動変化である [5]。たてつづけにアルファオスが交代した群れで、通常は限られた血縁個体とした毛づくろいをしないアルファメスが、多くの非血縁メスと毛づくろいを行なうことで、結果として群れのまとまりを維持する役割を果たした。

四つ目は、東山動物園で、人口哺育されたゴリラのアカンボウの再導入プロセスにおいて見られた、シルバーバックとアカンボウの抱擁である。母親による後ろだてのないアカンボウと同居をはじめたシルバーバックが、ある日おもむろにアカンボウをしっかり抱擁したのである。

これらはいずれも、集団が崩壊したり秩序が乱れた際に、通常の社会構造・社会関係からは見られないような社会交渉が発現し、それによってなんとか集団が維持され、日常をとりもどした事例であると理解することができる。すなわち、日常が崩壊した際に非日常的な振舞いが発生し、それによって日常に回帰したといえる。特筆すべきは、こうした非日常的な振舞いが個体レベルではなく社会的反応として見られたことである。ここから、非ヒト霊長類においても、日常の崩壊すなわち危機的状況の認識と、その認識に関して社会の中にある種の「了解」が成立している可能性が示唆される。

References

[1] 五百部裕. 殺されることは『危機』なのか?―アカコロブスの対チンパンジー戦略―. 日本文化人類学会課題研究懇談会「危機の克服と地域コミュニティ」第9回研究会(2014年第3回研究会)2015年2月12日, 名古屋大学文学研究科, 名古屋市.

[2] Yukio Takahata, Shigeru Suzuki, Naobi Okayasu, and David Hill. Troop extinction and fusion in wild japanese macaques of yakushima island, japan. American Journal of Prima- tology, Vol. 33, No. 4, pp. 317–322, 1994.

[3] Hideki Sugiura, Naoki Agetsuma, and Shigeru Suzuki. Troop extinction and female fu- sion in wild japanese macaques in yakushima. International Journal of Primatology, Vol. 23, No. 1, pp. 69–84, 2002.

[4] Juichi Yamagiwa, John Kahekwa, and Augustin Kanyunyi Basabose. Infanticide and so- cial flexibility in the genus Gorilla. Primates, Vol. 50, No. 4, pp. 293–303, October 2009.

[5] 竹ノ下祐二. 政権交替と α メス 群れの統合維持に関わる α メスの役割. モンキー, 250–251, pp. 5–11, 1993.

「生存」を個体や社会集団、あるいは種が生きのびることと捉えると、生存の終焉とは、個体の死、集団の消滅/崩壊、個体群の絶滅、種の絶滅などである。煩雑になるのでこれらをひっくるめて「死」と呼ぼう。「生存の環境の極限条件」とは、この一線を超えると死が訪れる、というような境界のことだと考えればよいのだろうか。

だが、「死」はいっけん「生」の対義語のように思われるが、「生」の一部、「生」に織りこまれている事象と捉えることもできる。ニホンザルやチンパンジーの単位集団は世代を重ねて存続するが、そのした時間・空間スケールで眺めると、個体の死は日常のひとコマである。同様に、集団の消滅は地域個体群の歴史の中で、地域個体群の絶滅は種の歴史の中で、種の絶滅は系統の進化史の中で、ありふれた日常の「生」の一部となる。こう考えると、人類社会の進化史的基盤を探る本研究会で、単に「死」を「生」の彼岸に位置付け、その境界を「極限」とするのは具合が悪い。

非ヒト霊長類における「生存の環境の極限」を考える糸口として、本発表では「危機」について考える。霊長類学からみる危機をテーマとした、日本文化人類学会課題研究懇談会「危機の克服と地域コミュニティ」第9回研究会(2015年2月開催)において、五百部裕はマハレ山塊におけるアカコロブスを題材に議論を展開し、非ヒト霊長類には「危険」はあっても「危機」は存在しないのではないかと考察した [1]。マハレのアカコロブスはチンパンジーに捕食される。五百部によると、かれらは実際にチンパンジーに捕食されそうになると逃げたり抵抗したりするものの、チンパンジーに対して特段の対捕食者戦略を発達させているわけではないという。つまりアカコロブスにとって、チンパンジーによる捕食は日常に織り込みずみの事象であって、コミュニティレベルで「このままでは滅びてしまう」という危機感が共有されてはいないというのだ。そして、一般に非ヒト霊長類がそうした「危機感の共有」をおこなうかどうかは疑わしい。

コメンテーターであった私は「危険」と「危機」の違いを次のように考察した。危険 (danger) は「いま・ここ」に実在するが、危機 (threat) は想像力の産物である。危機とは、まず「いま・ここ」の状況から未来における滅亡を予測し、そのうえであらためて「いま・ここ」を未来と関連づけ「いま・ここ」のわれわれが、その線を越えたら不可避的に滅亡に向う境界線 (threshold) 上に位置すると再解釈したときに感じられるものである。このとき、境界線は実在ではなく、あくまで現実の解釈にともない創り出された想像の産物である。

そのように想像された境界線を「生存の環境の極限」と言いかえることが妥当なのかどうか、私にはよくわからないが、ここではとりあえずそう考えて先へ進むことにする。非ヒト霊長類は境界線を想像し創造することがあるのだろうか。あるとしたら、どのような状況だろうか。

物言わぬかれらの想像力は行動から推測するしかない。非ヒト霊長類が現在を「日常」の浮き沈みのひとコマではなく境界線を越えんとしている状況だと解釈したならば、かれらは日常的な対応を停止し、あらたな戦略を採用するはずである。したがって、非ヒト霊長類が危機的状況=極限状況にあるかどうかは、観察者からみてかれらが「死」に近いところにいるだけでは不十分で、その際にかれらが日常とは異なる振舞いをしているかどうかを検討する必要がある。そのような事例を4つ紹介したい。

一つ目の事例は、屋久島における群れの消滅と融合 である[2, 3]。屋久島のニホンザルは群れ密度が高く、群れの消滅がしばしば観察される。その際、すべてのオスを失ない最後に残されたメスが、隣接する群れに平和的に加入することがある。ニホンザル社会では、群れを移籍するのは通常オスのみである。

二つ目は、カフジ・ビエガ国立公園のヒガシローランドゴリラでみられた、複数メスの合同移籍である [4]。1990年代後半、内戦によって多くの核オスが殺害された際、メスたちが核オス抜きでまとまりを維持し、そろって他の集団に移籍したり、ヒトリゴリラを迎え入れて単雄群を再構築した。ゴリラでは、メスは個別に核オスとの関係を構築しており、通常メスたちが連れだって集団を移籍することはまれである。

三つ目は、嵐山のニホンザルにおける、アルファオスの交代にともなうアルファメスの行動変化である [5]。たてつづけにアルファオスが交代した群れで、通常は限られた血縁個体とした毛づくろいをしないアルファメスが、多くの非血縁メスと毛づくろいを行なうことで、結果として群れのまとまりを維持する役割を果たした。

四つ目は、東山動物園で、人口哺育されたゴリラのアカンボウの再導入プロセスにおいて見られた、シルバーバックとアカンボウの抱擁である。母親による後ろだてのないアカンボウと同居をはじめたシルバーバックが、ある日おもむろにアカンボウをしっかり抱擁したのである。

これらはいずれも、集団が崩壊したり秩序が乱れた際に、通常の社会構造・社会関係からは見られないような社会交渉が発現し、それによってなんとか集団が維持され、日常をとりもどした事例であると理解することができる。すなわち、日常が崩壊した際に非日常的な振舞いが発生し、それによって日常に回帰したといえる。特筆すべきは、こうした非日常的な振舞いが個体レベルではなく社会的反応として見られたことである。ここから、非ヒト霊長類においても、日常の崩壊すなわち危機的状況の認識と、その認識に関して社会の中にある種の「了解」が成立している可能性が示唆される。

References

[1] 五百部裕. 殺されることは『危機』なのか?―アカコロブスの対チンパンジー戦略―. 日本文化人類学会課題研究懇談会「危機の克服と地域コミュニティ」第9回研究会(2014年第3回研究会)2015年2月12日, 名古屋大学文学研究科, 名古屋市.

[2] Yukio Takahata, Shigeru Suzuki, Naobi Okayasu, and David Hill. Troop extinction and fusion in wild japanese macaques of yakushima island, japan. American Journal of Prima- tology, Vol. 33, No. 4, pp. 317–322, 1994.

[3] Hideki Sugiura, Naoki Agetsuma, and Shigeru Suzuki. Troop extinction and female fu- sion in wild japanese macaques in yakushima. International Journal of Primatology, Vol. 23, No. 1, pp. 69–84, 2002.

[4] Juichi Yamagiwa, John Kahekwa, and Augustin Kanyunyi Basabose. Infanticide and so- cial flexibility in the genus Gorilla. Primates, Vol. 50, No. 4, pp. 293–303, October 2009.

[5] 竹ノ下祐二. 政権交替と α メス 群れの統合維持に関わる α メスの役割. モンキー, 250–251, pp. 5–11, 1993.

3.2. 「生存・環境・極限」:生態人類学から考えるための話題集(杉山祐子)

1. はじめに

ヒトはその歴史のなかで、移動をくりかえして分布域を拡げ、集団の規模や構成のバリエーションも拡大してきた。そこには利用できる環境の拡大や食性の変化、人口構造の変化などを伴い、ある場合にははからずも、ある場合には意識的な「技術革新」を生みながら現在の姿にたどりついたとみることができる。

ヒトと環境の相互作用の系を生計活動の詳細な検討から明らかにしてきた生態人類学の立場から考えるとき、「生存」は、時間幅および「集団」の単位や消費・再生産の単位を多層的にとらえることに関わってくる。

2. 生計活動と環境

生態人類学初期の研究は、現代の狩猟採集民が資源を使い尽くすことはなく、むしろ余裕をもって生活していることを明らかにした(田中1971、丹野1986)。それは長年にわたる知識や技術の蓄積があるから可能だともいえる。しかし狩りや採集活動で、「効率」が悪くなるとさっさと移動するというやりかたは(市川1996)環境利用の基本形と考えてよいだろう。

ヒトと自然が相互に馴化しあう関係も特徴的である。熱帯雨林では狩猟採集民の伐木などの人間活動が植物の多様性を生み出している(市川1996,2010)。ミオンボ林帯では、火入れなどの人間活動が火に強い木々を育て、それらが作る環境が焼畑農耕の基盤となっている。結果的にではあれ、人間活動と自然が相互依存的に独特の環境をつくりだしてきたことがわかる。より積極的に自然に働きかけ、特定の循環を生み出すことによって成り立つ生業もある。マテンゴのンゴロ農法(加藤2002)、アリのエンセーテ(重田 1996)やバナナ栽培(丸尾 2002)など多くの在来農法はその例である。

さらに、現代のヒトの生業にきわだつ特徴は、異なる自然環境下で異なる生業を営む人びとが「共生」や交易などを通じて、たがいの環境を自身の生活圏としていることだろう。寺嶋(1997)は、エフェが森での狩猟採集、レッセが村での農耕という異なる生業を営みながらも相互に深い関わりをもつことを示して、「森も村も自分たちの世界と接するもうひとつの世界であり、つまりは自己の世界を拡大するもの(寺嶋 1997:204)」と述べる。人間がその分布域を広げる過程では、それぞれの環境に適応した生業とその技術を開発してきたと考えられるが、自分たちとは異なる環境に異なる生業をもって暮らす他集団との関係を築くことによって、人間はその生存の可能性を大きくひろげたといえよう。

3. 生存と「極限」を時間枠と「関係」からみる

上記のことをふまえると、「極限」をかんがえるとき、異なる時間枠で、集団の生成・成長のサイクルや環境との関係を考慮に入れる必要があることがわかる。それは長期的時間枠と中短期的時間枠の2種類である。

長期的時間枠とは10年〜30年以上で、世代交代を視野に入れた時間の長さを考える。ここでの生活の様態は移動と一定期間の定住の組み合わせによって成り立つ。移動と定住の組み合わせは、異なる自然環境利用の組み合わせとも対応しうるし、集団の規模や新しい集団の生成、他の集団との交易等を含めた相互扶助的関係の構築も関わる。次の3つの場合が考えられる。

a) 極相的「極限」:「集団」の発達段階における「極相」としての「極限」。人口規模や集団の構成が極相状態を示す。技術革新や新しい資源の開発などはあるだろうが、人口が一定以上に増加した場合、移動その他の方法による人口コントロールがおこなわれる。また、他の生態環境圏とのセットで生活圏が構成される場合も考えられる。

b) 展開の「極限」:この場合はさらに、2つのサブタイプが考えられる。

①集団サイクル・循環型:集団の組成が次のサイクルに移るときの「極限」。ベンバの村の例では、新しい村が創設されて発展するが、世代交代期にはもめごとが起きて分裂、その後、また新しい村が創られる循環をくりかえす。

②分蜂・フロンティア型:マテンゴなどの例がこれにあたる。中心村の人口密度が高まると、中心村とは異なる手法で未開拓地に新村を作り、フロンティアを開発しながら展開する。

c) 消滅の「極限」:生存のぎりぎり。干ばつや飢饉、疫病等による人口減少、他集団との抗争による集団の消滅などが考えられる。ただし、資源が少ないことが必ずしも人びとを競合に向かわせるわけではない。また、こうした消滅にむかう「極限」をきりぬける方途がフロンティアを開拓し、移動や食性の変化を伴いながら新たな適応の様態を生み出す可能性もある。

中短期的時間枠での「極限」を考えるには、消費の単位の幅(ひとり・母子・炉帯と世帯、「共食」を許す単位を日常的な文脈と飢饉などの危機的(極限)状況下の文脈でとらえることや、日常的にみられる小さな極限(日常における社会的葛藤、呪い、暴力など)を個人と中間的集まり、集団全体、および集団間関係など多層的に検討する必要があると思われる。

5. まとめ

以上、生態人類学から「生存・環境・極限」をかんがえるとき、1) ヒト=環境系を長期的なスケールでの移動・定住を含むダイナミズムとしてとらえる生態史的視点、2)日常における多様な消費の単位の組み合わせと生存の単位を多層的にとらえる視点、3)環境の大きな変化など現代の諸課題を組み込む視点などが重要である。

引用文献

市川光雄 1996「文化の変異と社会統合 ― ムブティ・ピグミーの植物利用にみられる変異」田中・ 掛谷・市川・太田編『続・自然社会の人類学 』アカデミア 出版会:409-437

------- 2010 「アフリカ熱帯雨林の歴史生態学に向けて」『森棲みの生態誌』京都大学出版会

重田眞義2002 「アフリカにおける持続的な集約農業の可能性」掛谷誠編『アフリカ農耕民の世界』京都大学出版会

田中二郎 1972 『ブッシュマン』思索社

寺嶋秀明 1997『共生の森』東京大学出版会

丸尾聡 2002 「バナナとともに生きる人びと―タンザニア北西部・ハヤの村から」掛谷誠編『アフリカ農耕民の世界―素の在来性と変容―』京都大学出版会

ヒトはその歴史のなかで、移動をくりかえして分布域を拡げ、集団の規模や構成のバリエーションも拡大してきた。そこには利用できる環境の拡大や食性の変化、人口構造の変化などを伴い、ある場合にははからずも、ある場合には意識的な「技術革新」を生みながら現在の姿にたどりついたとみることができる。

ヒトと環境の相互作用の系を生計活動の詳細な検討から明らかにしてきた生態人類学の立場から考えるとき、「生存」は、時間幅および「集団」の単位や消費・再生産の単位を多層的にとらえることに関わってくる。

2. 生計活動と環境

生態人類学初期の研究は、現代の狩猟採集民が資源を使い尽くすことはなく、むしろ余裕をもって生活していることを明らかにした(田中1971、丹野1986)。それは長年にわたる知識や技術の蓄積があるから可能だともいえる。しかし狩りや採集活動で、「効率」が悪くなるとさっさと移動するというやりかたは(市川1996)環境利用の基本形と考えてよいだろう。

ヒトと自然が相互に馴化しあう関係も特徴的である。熱帯雨林では狩猟採集民の伐木などの人間活動が植物の多様性を生み出している(市川1996,2010)。ミオンボ林帯では、火入れなどの人間活動が火に強い木々を育て、それらが作る環境が焼畑農耕の基盤となっている。結果的にではあれ、人間活動と自然が相互依存的に独特の環境をつくりだしてきたことがわかる。より積極的に自然に働きかけ、特定の循環を生み出すことによって成り立つ生業もある。マテンゴのンゴロ農法(加藤2002)、アリのエンセーテ(重田 1996)やバナナ栽培(丸尾 2002)など多くの在来農法はその例である。

さらに、現代のヒトの生業にきわだつ特徴は、異なる自然環境下で異なる生業を営む人びとが「共生」や交易などを通じて、たがいの環境を自身の生活圏としていることだろう。寺嶋(1997)は、エフェが森での狩猟採集、レッセが村での農耕という異なる生業を営みながらも相互に深い関わりをもつことを示して、「森も村も自分たちの世界と接するもうひとつの世界であり、つまりは自己の世界を拡大するもの(寺嶋 1997:204)」と述べる。人間がその分布域を広げる過程では、それぞれの環境に適応した生業とその技術を開発してきたと考えられるが、自分たちとは異なる環境に異なる生業をもって暮らす他集団との関係を築くことによって、人間はその生存の可能性を大きくひろげたといえよう。

3. 生存と「極限」を時間枠と「関係」からみる

上記のことをふまえると、「極限」をかんがえるとき、異なる時間枠で、集団の生成・成長のサイクルや環境との関係を考慮に入れる必要があることがわかる。それは長期的時間枠と中短期的時間枠の2種類である。

長期的時間枠とは10年〜30年以上で、世代交代を視野に入れた時間の長さを考える。ここでの生活の様態は移動と一定期間の定住の組み合わせによって成り立つ。移動と定住の組み合わせは、異なる自然環境利用の組み合わせとも対応しうるし、集団の規模や新しい集団の生成、他の集団との交易等を含めた相互扶助的関係の構築も関わる。次の3つの場合が考えられる。

a) 極相的「極限」:「集団」の発達段階における「極相」としての「極限」。人口規模や集団の構成が極相状態を示す。技術革新や新しい資源の開発などはあるだろうが、人口が一定以上に増加した場合、移動その他の方法による人口コントロールがおこなわれる。また、他の生態環境圏とのセットで生活圏が構成される場合も考えられる。

b) 展開の「極限」:この場合はさらに、2つのサブタイプが考えられる。

①集団サイクル・循環型:集団の組成が次のサイクルに移るときの「極限」。ベンバの村の例では、新しい村が創設されて発展するが、世代交代期にはもめごとが起きて分裂、その後、また新しい村が創られる循環をくりかえす。

②分蜂・フロンティア型:マテンゴなどの例がこれにあたる。中心村の人口密度が高まると、中心村とは異なる手法で未開拓地に新村を作り、フロンティアを開発しながら展開する。

c) 消滅の「極限」:生存のぎりぎり。干ばつや飢饉、疫病等による人口減少、他集団との抗争による集団の消滅などが考えられる。ただし、資源が少ないことが必ずしも人びとを競合に向かわせるわけではない。また、こうした消滅にむかう「極限」をきりぬける方途がフロンティアを開拓し、移動や食性の変化を伴いながら新たな適応の様態を生み出す可能性もある。

中短期的時間枠での「極限」を考えるには、消費の単位の幅(ひとり・母子・炉帯と世帯、「共食」を許す単位を日常的な文脈と飢饉などの危機的(極限)状況下の文脈でとらえることや、日常的にみられる小さな極限(日常における社会的葛藤、呪い、暴力など)を個人と中間的集まり、集団全体、および集団間関係など多層的に検討する必要があると思われる。

5. まとめ

以上、生態人類学から「生存・環境・極限」をかんがえるとき、1) ヒト=環境系を長期的なスケールでの移動・定住を含むダイナミズムとしてとらえる生態史的視点、2)日常における多様な消費の単位の組み合わせと生存の単位を多層的にとらえる視点、3)環境の大きな変化など現代の諸課題を組み込む視点などが重要である。

引用文献

市川光雄 1996「文化の変異と社会統合 ― ムブティ・ピグミーの植物利用にみられる変異」田中・ 掛谷・市川・太田編『続・自然社会の人類学 』アカデミア 出版会:409-437

------- 2010 「アフリカ熱帯雨林の歴史生態学に向けて」『森棲みの生態誌』京都大学出版会

重田眞義2002 「アフリカにおける持続的な集約農業の可能性」掛谷誠編『アフリカ農耕民の世界』京都大学出版会

田中二郎 1972 『ブッシュマン』思索社

寺嶋秀明 1997『共生の森』東京大学出版会

丸尾聡 2002 「バナナとともに生きる人びと―タンザニア北西部・ハヤの村から」掛谷誠編『アフリカ農耕民の世界―素の在来性と変容―』京都大学出版会

3.3. 「社会文化人類学における『生存』」(春日直樹)

社会文化人類学の歴史を3期に分けることにより、各期で生存がどのように論じられてきたのかを編年的に総括して、今後の研究方向についての話題提供をおこなう。なお、ここでいう「生存」とは、極限的な状況を配慮しつつ生きるという意味である。

1.1870年代〜1910年代

社会文化人類学が学問として確立した時期であり、進化主義や伝搬主義などさまざまな立場から、人類の社会と文化を論じる研究が現れた。とくにイギリスでは、エドワード・タイラーの『原始文化』やジェームズ・フレーザーの『金枝篇』が、進化の観点から洞察を展開した。ともに壮大なスケールで人類史を振り返り、とりわけ人間の思考の進化を明らかにしようとしたが、そこでは「死」「屍体」「睡眠」「夢」「影」などが中心的な契機となって思考を活発化した、とされている。すべて人間の生存にかかわる重大事項であるがゆえに、人びとを捉えてはなさなかったわけである。

この時期の社会文化人類学を特色づけるのは、長期的な視野に立った分析であり、同世紀の他の諸分野にも容易にみいだすことができる。とくに経済学は長期に経済の成長を論じるがゆえに、生存かつかつの生活を将来の到達点とするような「陰気な科学」であった。『金枝篇』の最後は陰気とはいえないが、生存に対する不安を宇宙大の規模で描いており、同時代の知識人に多大な影響を及ぼした。

この時期の研究から学ぶものとは、数世紀・数十世紀あるいはさらに長期の視野から生存を論じる姿勢であり、さらにはタイラーの「文化」概念のような総合的な観点である。

2.1920年代〜1980年代

社会文化人類学は専門性を高めて、現地調査に力点を置いた詳細なデータ収集と緻密な分析が主流となった。調査期間の限定があり、かつ調査対象の歴史的資料の乏しさもあって、研究は総じて長期的な視野を失った。ちょうど経済学において1923年のケインズが長期的アプローチを批判し、「長期には[=結局のところ]われわれは皆死んでしまう」(『貨幣改革論』)として短期的アプローチを唱道した頃と重なるが、経済学がこれによって生存の危機に瀕した人びとを救おうとしたのに対して、社会文化人類学はむしろ、調査地の人びとの生活が生存維持のために営まれているのでなく、彼ら固有の価値や規範や動機などに基盤を置くことを主張するようになったので、生存というテーマへの直面を避ける傾向が生まれた。食糧不足を扱った民族誌も数は数少なく存在するのだが、一般的にいえば生存に言及しない記述スタイルが主流を占める。

生存の危機に瀕している状況は、むしろ植民地化や貨幣経済が引き起こす例外的なものとして扱われたといえる。この点は、マーシャル・サーリンズが提起した「最初の豊かな社会」の概念によく現れている。そこでは、採集狩猟民の労働時間の短さ、余暇の長さ、食糧に関する楽観的な姿勢を強調する一方で、食糧事情を心配する採集狩猟民については言及しないまま、ただ現在の彼らが辺境に追いやられた特異な状況にある点を指摘している。

3.1980年代後半〜現在

第二期で生存の問題にふれた数少ない民族誌は、その状況で文化がどのように変容し、あるいは再構築されるかに主眼を置いていた。これに対して近年では、「生存を文化的状況として考察すること」「生存としての文化」をめぐる研究が着実に現れつつある、ということができる。それらを大きく分類すれば、「プロジェクト」研究と「生社会」研究になろう。

「プロジェクト」研究とは、災害、気候変動、生物多様性などに関する大型プロジェクトの設計・実践・評価のプロセスを対象にして、大なり小なり科学技術論とくにアクターネットワーク理論(ANT)の影響を受けている。生存の危機とかかわるプロジェクトではあるが、結局は何らかの「発展」を目指しているので、生存の問題から遠ざかるようになってしまう(ただし、難民キャンプを対象にしたプロジェクト研究については、こうした特徴づけはできず、全般的にオーソドックスな民族誌的な形態をとることが多い)。

「生社会」の研究の具体的なテーマは、不適切な診断と治療、特定の疾病のスティグマ化、際限のない延命措置、過剰な薬物投与、ローカルな病気の放置、伝統的な療法の抑圧と消失、臓器売買、信仰に反した屍体処理、など実に多岐にわたる。不安や危険にさらされる身体や人格がどのようにして生まれるか、そしてこの苦境の中でいかに主体としての自己を再構築するかに主眼が置かれている。ただしポール・ラビノーなどの一部をのぞけば、「生社会」「生権力」あるいは「むき出しの生」といった流行の概念を使用することを避ける傾向にある。こうした表現自体がすでに特定のイメージを喚起する意味で文化である、という認識をもつからであろう。

以上のように社会文化人類学の研究を編年的に振り返れば、生存の問題を文化の観点から研究すべし、という結論を導けそうな気がするが、このまま受け入れるのは抵抗がある。文化と自然という二項対比自体が、「科学」対「人文学」という西洋近代の知識に関する二分類に由来している。これに対するラディカルな批判として、近年は「多自然主義」を提起する人類学者もでているが、残念ながら説得力に乏しい。

とりあえずは、社会文化人類学の慣れ親しんだ民族誌において、生存を直接にテーマ化しないが生存の問題と不可分である記述があちこちに散りばめられていることに、注意を喚起したい。人類学者が人びとの生活を総体的に理解しようと努めるかぎり、そこには生きること、死ぬことにかかわる事象が当然ながら観察できる。生存の問題は、宗教、呪術、親族などの諸領域に分かれてすでに民族誌的に記述されている。これらの記述から生存の問題を掘り起こし、たとえば「生社会」「むき出しの生」がテーマ化される状況における生存と比較する作業は、それなりに有意義であろう。

1.1870年代〜1910年代

社会文化人類学が学問として確立した時期であり、進化主義や伝搬主義などさまざまな立場から、人類の社会と文化を論じる研究が現れた。とくにイギリスでは、エドワード・タイラーの『原始文化』やジェームズ・フレーザーの『金枝篇』が、進化の観点から洞察を展開した。ともに壮大なスケールで人類史を振り返り、とりわけ人間の思考の進化を明らかにしようとしたが、そこでは「死」「屍体」「睡眠」「夢」「影」などが中心的な契機となって思考を活発化した、とされている。すべて人間の生存にかかわる重大事項であるがゆえに、人びとを捉えてはなさなかったわけである。

この時期の社会文化人類学を特色づけるのは、長期的な視野に立った分析であり、同世紀の他の諸分野にも容易にみいだすことができる。とくに経済学は長期に経済の成長を論じるがゆえに、生存かつかつの生活を将来の到達点とするような「陰気な科学」であった。『金枝篇』の最後は陰気とはいえないが、生存に対する不安を宇宙大の規模で描いており、同時代の知識人に多大な影響を及ぼした。

この時期の研究から学ぶものとは、数世紀・数十世紀あるいはさらに長期の視野から生存を論じる姿勢であり、さらにはタイラーの「文化」概念のような総合的な観点である。

2.1920年代〜1980年代

社会文化人類学は専門性を高めて、現地調査に力点を置いた詳細なデータ収集と緻密な分析が主流となった。調査期間の限定があり、かつ調査対象の歴史的資料の乏しさもあって、研究は総じて長期的な視野を失った。ちょうど経済学において1923年のケインズが長期的アプローチを批判し、「長期には[=結局のところ]われわれは皆死んでしまう」(『貨幣改革論』)として短期的アプローチを唱道した頃と重なるが、経済学がこれによって生存の危機に瀕した人びとを救おうとしたのに対して、社会文化人類学はむしろ、調査地の人びとの生活が生存維持のために営まれているのでなく、彼ら固有の価値や規範や動機などに基盤を置くことを主張するようになったので、生存というテーマへの直面を避ける傾向が生まれた。食糧不足を扱った民族誌も数は数少なく存在するのだが、一般的にいえば生存に言及しない記述スタイルが主流を占める。

生存の危機に瀕している状況は、むしろ植民地化や貨幣経済が引き起こす例外的なものとして扱われたといえる。この点は、マーシャル・サーリンズが提起した「最初の豊かな社会」の概念によく現れている。そこでは、採集狩猟民の労働時間の短さ、余暇の長さ、食糧に関する楽観的な姿勢を強調する一方で、食糧事情を心配する採集狩猟民については言及しないまま、ただ現在の彼らが辺境に追いやられた特異な状況にある点を指摘している。

3.1980年代後半〜現在

第二期で生存の問題にふれた数少ない民族誌は、その状況で文化がどのように変容し、あるいは再構築されるかに主眼を置いていた。これに対して近年では、「生存を文化的状況として考察すること」「生存としての文化」をめぐる研究が着実に現れつつある、ということができる。それらを大きく分類すれば、「プロジェクト」研究と「生社会」研究になろう。

「プロジェクト」研究とは、災害、気候変動、生物多様性などに関する大型プロジェクトの設計・実践・評価のプロセスを対象にして、大なり小なり科学技術論とくにアクターネットワーク理論(ANT)の影響を受けている。生存の危機とかかわるプロジェクトではあるが、結局は何らかの「発展」を目指しているので、生存の問題から遠ざかるようになってしまう(ただし、難民キャンプを対象にしたプロジェクト研究については、こうした特徴づけはできず、全般的にオーソドックスな民族誌的な形態をとることが多い)。

「生社会」の研究の具体的なテーマは、不適切な診断と治療、特定の疾病のスティグマ化、際限のない延命措置、過剰な薬物投与、ローカルな病気の放置、伝統的な療法の抑圧と消失、臓器売買、信仰に反した屍体処理、など実に多岐にわたる。不安や危険にさらされる身体や人格がどのようにして生まれるか、そしてこの苦境の中でいかに主体としての自己を再構築するかに主眼が置かれている。ただしポール・ラビノーなどの一部をのぞけば、「生社会」「生権力」あるいは「むき出しの生」といった流行の概念を使用することを避ける傾向にある。こうした表現自体がすでに特定のイメージを喚起する意味で文化である、という認識をもつからであろう。

以上のように社会文化人類学の研究を編年的に振り返れば、生存の問題を文化の観点から研究すべし、という結論を導けそうな気がするが、このまま受け入れるのは抵抗がある。文化と自然という二項対比自体が、「科学」対「人文学」という西洋近代の知識に関する二分類に由来している。これに対するラディカルな批判として、近年は「多自然主義」を提起する人類学者もでているが、残念ながら説得力に乏しい。

とりあえずは、社会文化人類学の慣れ親しんだ民族誌において、生存を直接にテーマ化しないが生存の問題と不可分である記述があちこちに散りばめられていることに、注意を喚起したい。人類学者が人びとの生活を総体的に理解しようと努めるかぎり、そこには生きること、死ぬことにかかわる事象が当然ながら観察できる。生存の問題は、宗教、呪術、親族などの諸領域に分かれてすでに民族誌的に記述されている。これらの記述から生存の問題を掘り起こし、たとえば「生社会」「むき出しの生」がテーマ化される状況における生存と比較する作業は、それなりに有意義であろう。

第2回研究会での発表内容

1. 生きる共同体にとっての過去と未来──死者・神・自然(内堀基光)

人間の社会性(人と人との関係のしかた)というときの「人間らしさ」は、過去との結びつき(被規定性、制度の惰性性、記憶)と未来への視点(配慮、不安、希望、存続、そして極限的なものとしての恐怖)にある。すべてこれが出発点である。現在は過去と未来のバランスの軸心だが、過去の重みと未来の重みは、人間の集合としての共同体によって大きく異なる。ここで共同体はごく小さい家族的単位から、最大限では全人類にまでおよぶものと考えることにする。個体としての人間は、二者を超える複数のとき、記憶と期待を直接には共有しない。これを共有するものを共同体と考えるが、共有の程度はさまざまであり、それが共同体というかたちで現れた人間の社会性の具体的性質と限界を決める。全人類の集合の中で、さまざまの共同体が空間的に併存し、また重層的に積み重なっている。

上の段落の後半は人間の社会性≈共同性について当たり前のことであって、人間にかかわるかぎり、その集団論、制度論、他者論のすべての前提になっていたことである。その延長に位置する「生存・極限」研究では、制度研論文・他者研論文で書ききれなかったこと、つまり前段落前半分を論じることにする。とりあえず、制度研・他者研論文の到着点からはじめることにしたいと考えている。それは人間に特有の二重世界の成立に関わることであり、およそ次のような言い方になる。

「死者がかつて生きていた、おそらくは多くの場合空間的、心理的に近いところにいた(親しかったか憎んでいたか)他個体との個体間関係に基礎を置くのに対し、はるかに無限定で、共同体の了解、承認によってのみ同定が可能となるような幻影としての他者(精霊や神)の場合、前者(死者)の存在には必要でない世界の認識が必要になる。おそらくは「もう一つの世界」としての空間、世界の二重性。死者の存在と他界の存在を単純には同一の初発事象として結びつけられなかったのだが、幻影としての他者の空間が用意されているかぎり、死者の居場所もまた用意されたというべきであろう。本質的にエフェメラルでもありうる死者に対して、精霊は、確固とした共同了解の意味世界に、幻影でありながら幻影を超えたものとして置かれている。その世界は尋常の人間にとってはある種外部世界であり、精霊はそこからより身近な覚醒時の生活世界に去来してくる。このもう一つの世界の成立によって、死者も精霊と同じ資格で独立した存在者になりうるのである。」

(人類の)歴史は、個体の死があるから、生成すると言ったのはヘーゲルだが、20世紀後半は広い意味で、さまざまな意味での「反歴史」の時代だったように思われる。21世紀はふたたび(良くも悪くも)歴史の時代になるのかもしれない。歴史はとりあえず過去に起きたこととして語られるが、過去の語りには未来の不安、恐怖の投影があり、歴史はいわばそれを視ようとする共同性をめざした営為となる。今ここにあるものと、今ここにないもの、今ここにあって、いつかなくなる(かもしれない)ものについての、不安、恐怖をともなう想いは、アニミズムとは相対立するものでもあろう。そこにはアニミズムの二重世界とは異なる、未来と予測、また恐怖と救済というモメントが働くことになる。「神」のイメージを導入しても良い。アニミズムは永遠の現在を拠り所とするが、単独者としての個体の「神」の永遠性は、虚偽の永続、虚偽の過去と未来、つまりフィクションとしての永遠の謂である。「神」は、永遠としての、掴みえない未来における恐怖と救済のバランシングのなかに出現する。あるいはまたアニミズムでもありえた「死者と過去」から、恐怖を内在した「神と未来」への転換をそこに見ることもできる。

ここから共同体の2つの対照的な存続根拠についての議論を展開することがこの研究プロジェクトにおける私の課題となる。予告としては、共同体の過去と現在から未来への永続(持続)への根拠を語る議論として、内山節『共同体の基礎理論』(2010)、Peter Metcalfのロングハウス・コミュニティ史(Life History of Longhouse,2009)を読み解くことから始めるつもりである。あわせて、岩田慶治によるアニミズム論の再評価も課題として設定する。

上の段落の後半は人間の社会性≈共同性について当たり前のことであって、人間にかかわるかぎり、その集団論、制度論、他者論のすべての前提になっていたことである。その延長に位置する「生存・極限」研究では、制度研論文・他者研論文で書ききれなかったこと、つまり前段落前半分を論じることにする。とりあえず、制度研・他者研論文の到着点からはじめることにしたいと考えている。それは人間に特有の二重世界の成立に関わることであり、およそ次のような言い方になる。

「死者がかつて生きていた、おそらくは多くの場合空間的、心理的に近いところにいた(親しかったか憎んでいたか)他個体との個体間関係に基礎を置くのに対し、はるかに無限定で、共同体の了解、承認によってのみ同定が可能となるような幻影としての他者(精霊や神)の場合、前者(死者)の存在には必要でない世界の認識が必要になる。おそらくは「もう一つの世界」としての空間、世界の二重性。死者の存在と他界の存在を単純には同一の初発事象として結びつけられなかったのだが、幻影としての他者の空間が用意されているかぎり、死者の居場所もまた用意されたというべきであろう。本質的にエフェメラルでもありうる死者に対して、精霊は、確固とした共同了解の意味世界に、幻影でありながら幻影を超えたものとして置かれている。その世界は尋常の人間にとってはある種外部世界であり、精霊はそこからより身近な覚醒時の生活世界に去来してくる。このもう一つの世界の成立によって、死者も精霊と同じ資格で独立した存在者になりうるのである。」

(人類の)歴史は、個体の死があるから、生成すると言ったのはヘーゲルだが、20世紀後半は広い意味で、さまざまな意味での「反歴史」の時代だったように思われる。21世紀はふたたび(良くも悪くも)歴史の時代になるのかもしれない。歴史はとりあえず過去に起きたこととして語られるが、過去の語りには未来の不安、恐怖の投影があり、歴史はいわばそれを視ようとする共同性をめざした営為となる。今ここにあるものと、今ここにないもの、今ここにあって、いつかなくなる(かもしれない)ものについての、不安、恐怖をともなう想いは、アニミズムとは相対立するものでもあろう。そこにはアニミズムの二重世界とは異なる、未来と予測、また恐怖と救済というモメントが働くことになる。「神」のイメージを導入しても良い。アニミズムは永遠の現在を拠り所とするが、単独者としての個体の「神」の永遠性は、虚偽の永続、虚偽の過去と未来、つまりフィクションとしての永遠の謂である。「神」は、永遠としての、掴みえない未来における恐怖と救済のバランシングのなかに出現する。あるいはまたアニミズムでもありえた「死者と過去」から、恐怖を内在した「神と未来」への転換をそこに見ることもできる。

ここから共同体の2つの対照的な存続根拠についての議論を展開することがこの研究プロジェクトにおける私の課題となる。予告としては、共同体の過去と現在から未来への永続(持続)への根拠を語る議論として、内山節『共同体の基礎理論』(2010)、Peter Metcalfのロングハウス・コミュニティ史(Life History of Longhouse,2009)を読み解くことから始めるつもりである。あわせて、岩田慶治によるアニミズム論の再評価も課題として設定する。

2. 社会の進化と種間関係(足立薫)

動物の社会行動を扱う生物学の分野にあって、異種間の関係は中心的な課題となることは非常に稀であった。その理由の一つは、進化生物学が同種個体群の中の個体変異に注目するために、種間関係は二次的なテーマとならざるを得ないという点にある。とくに近年の進化生物学では、個体変異や進化過程の遺伝的基盤への関心が強化され、社会行動の進化は主流の課題と言えなくなりつつある。加えて、「種とは何か」を定義するのが困難であるという、古典的な問題の存在が、種間の社会関係をとらえることを一層難しくしている。ローレンツやティンバーゲンが動物の社会行動を研究し始めたエソロジーの黎明期においては、種特異的な定型的行動が、動物のコミュニケーション研究の主要な対象であった。そのため、種は均一な性質をもった対象と捉えられ、種間の特徴を比較して進化が議論された。それに対して社会行動の研究に行動生態学の概念がもたらされて以降は、進化適応の単位が種ではなく個体、あるいは遺伝子に変更されたことによって、同種個体間の行動の変異を明らかにすることが、社会進化研究の重要な課題となり、種間の違いへの関心は薄れていくことになった。

社会進化の行動学的な研究では、種という単位が主題化されなくなる一方で、生態系の群集構造を対象とする進化生態学では、種間関係は一貫して重要な分野を構成してきた。進化生態学では種間関係を、共進化の文脈で考察する。被食―捕食や寄生―宿主関係は、その代表例であり、また種間での利益の偏りが極端なものでもある。同所的に共存する異種個体群の関係は、生物多様性や生態系のバランス、安定性の側面から、環境に関わる重要な現代的課題として取り扱われている。

霊長類学においては、社会集団における個体の社会行動を対象とする分野では、種間関係は主要な研究対象とはなってこなかった。その例外が、混群研究である。混群は異種の群れが同所的に生息するだけでなく、ともに採食や遊動を行い、同種の群れのように生活する現象である。熱帯地域の中型小型の霊長類にみられる現象で、ほかに鳥類や魚類でも観察されている。霊長類の混群研究は、群集生態学における競争と共存の理論を基礎として発展してきた。近縁な異種の群れの個体どうしが、潜在的な競合をどのように回避しているのか、あるいは競合のコストを上回る利益をどのように得ているのかについて、個体の行動から混群形成の要因を探る試みが行われてきた。ここでは混群を形成するという社会行動における種間関係は、競合にかかわるコストとベネフィットの収支という生態学的仮説に置き換えられている。

一方で、混群は、異種の群れが同所的に共存しながらゆるやかに群れとしてのまとまりを保ち続ける現象である。混群形成の現象では、同種群のようなグルーミングや順位を争う闘争行動のような、目立った社会交渉は見られないが、「そこはかとない関心」を保ちながら異種の個体どうしがひとつの群れにとどまり続ける。ゆるやかに結びつきながら、出会ったり離れたりを繰り返す混群では、どのようなメカニズムで集団が形成されているのか、同種群と同様のアプローチでその社会性に迫ることは難しい。目立った社会交渉ではなく、従来は社会行動とは考えられなかった遊動や採食行動の詳細なレベルでの同調や共同の様子を、時空間に再現するような新たな分析手法が必要とされている。このような混群独自の社会のありように注目し、異種間の社会関係の進化を構想することの利点は何だろうか。

種間関係に注目をして混群社会を見る場合、「種」の違いに注目することによって、個体間の差異が相対的に捨象され、遺伝的変異に視野を限定せずに行動を見ることができるだろう。さらに「群集」のレベルに視線をおくことによって、群れ全体や個体群全体という大きなレベルで社会をとらえ、個体の意図や意識を前提にせずに行動を社会性の文脈におくことが可能になる。なぜ群れを作るのか、という問いから動物の社会行動に迫ろうとするならば、本当に明らかにしたいのは「群居性の構え」とか「同調への志向性」といった基本的な特性である。これらの基本特性は説明されるべき社会性に対する前提条件ではなく、まさに社会性そのものであると理解でき、そのような理解によってはじめて人間も含めた動物の社会性の進化へのアプローチが有意味なものになると考えられる。

混群における種間関係から社会行動を見ることで、「構え」や「同調」を前提としない社会性を構想できるとしたが、事態は同種個体間の関係でも同様である。実体的な「関係」に基づく因果関係ではなく、どんな枠組みも先行しないもっとも基本的なところで、集団が成り立つ様子をとらえることが重要となる。一つの方法としてルーマンの二重の偶有性による社会システムの創発を参照し、「相手が自分が予想することとは違う行為を行うかもしれない」というダブル・コンティンジェンシーから社会性の成り立ちを明らかにすることが考えられる。「解決」をゴールに志向するのではなく、「失敗」をニュートラルに組み込んだ社会システムとして社会をとらえることができれば、混群のような特異な社会集団も含めて、多元的な社会のありようを統一的に進化の枠組みで扱うことが可能になるだろう。

社会進化の行動学的な研究では、種という単位が主題化されなくなる一方で、生態系の群集構造を対象とする進化生態学では、種間関係は一貫して重要な分野を構成してきた。進化生態学では種間関係を、共進化の文脈で考察する。被食―捕食や寄生―宿主関係は、その代表例であり、また種間での利益の偏りが極端なものでもある。同所的に共存する異種個体群の関係は、生物多様性や生態系のバランス、安定性の側面から、環境に関わる重要な現代的課題として取り扱われている。

霊長類学においては、社会集団における個体の社会行動を対象とする分野では、種間関係は主要な研究対象とはなってこなかった。その例外が、混群研究である。混群は異種の群れが同所的に生息するだけでなく、ともに採食や遊動を行い、同種の群れのように生活する現象である。熱帯地域の中型小型の霊長類にみられる現象で、ほかに鳥類や魚類でも観察されている。霊長類の混群研究は、群集生態学における競争と共存の理論を基礎として発展してきた。近縁な異種の群れの個体どうしが、潜在的な競合をどのように回避しているのか、あるいは競合のコストを上回る利益をどのように得ているのかについて、個体の行動から混群形成の要因を探る試みが行われてきた。ここでは混群を形成するという社会行動における種間関係は、競合にかかわるコストとベネフィットの収支という生態学的仮説に置き換えられている。

一方で、混群は、異種の群れが同所的に共存しながらゆるやかに群れとしてのまとまりを保ち続ける現象である。混群形成の現象では、同種群のようなグルーミングや順位を争う闘争行動のような、目立った社会交渉は見られないが、「そこはかとない関心」を保ちながら異種の個体どうしがひとつの群れにとどまり続ける。ゆるやかに結びつきながら、出会ったり離れたりを繰り返す混群では、どのようなメカニズムで集団が形成されているのか、同種群と同様のアプローチでその社会性に迫ることは難しい。目立った社会交渉ではなく、従来は社会行動とは考えられなかった遊動や採食行動の詳細なレベルでの同調や共同の様子を、時空間に再現するような新たな分析手法が必要とされている。このような混群独自の社会のありように注目し、異種間の社会関係の進化を構想することの利点は何だろうか。

種間関係に注目をして混群社会を見る場合、「種」の違いに注目することによって、個体間の差異が相対的に捨象され、遺伝的変異に視野を限定せずに行動を見ることができるだろう。さらに「群集」のレベルに視線をおくことによって、群れ全体や個体群全体という大きなレベルで社会をとらえ、個体の意図や意識を前提にせずに行動を社会性の文脈におくことが可能になる。なぜ群れを作るのか、という問いから動物の社会行動に迫ろうとするならば、本当に明らかにしたいのは「群居性の構え」とか「同調への志向性」といった基本的な特性である。これらの基本特性は説明されるべき社会性に対する前提条件ではなく、まさに社会性そのものであると理解でき、そのような理解によってはじめて人間も含めた動物の社会性の進化へのアプローチが有意味なものになると考えられる。

混群における種間関係から社会行動を見ることで、「構え」や「同調」を前提としない社会性を構想できるとしたが、事態は同種個体間の関係でも同様である。実体的な「関係」に基づく因果関係ではなく、どんな枠組みも先行しないもっとも基本的なところで、集団が成り立つ様子をとらえることが重要となる。一つの方法としてルーマンの二重の偶有性による社会システムの創発を参照し、「相手が自分が予想することとは違う行為を行うかもしれない」というダブル・コンティンジェンシーから社会性の成り立ちを明らかにすることが考えられる。「解決」をゴールに志向するのではなく、「失敗」をニュートラルに組み込んだ社会システムとして社会をとらえることができれば、混群のような特異な社会集団も含めて、多元的な社会のありようを統一的に進化の枠組みで扱うことが可能になるだろう。

3. 暴力と平和力:ソロモン諸島の「民族紛争」渦中における生存戦略(藤井真一)

本報告の着想は二つある。ひとつは西田正規[2003; 2004]による武力と平和力の共進化に関する議論である。彼は、直立二足歩行に伴う手の自由使用から、武器へと転じうる道具の携帯へと進化する中で、人類は強力な武力を手に入れたという議論を展開した。さらに、強力な武力を社会内部へ向けることは社会や種の存続を危機に晒すとの推論から、「より強い武力が進化するには、その武力が種内にむかって暴発することを避けるための、より強力な平和力の進化がともなっていなくてはならない」[西田 2004: 276]と論じた。

もうひとつは、メラネシア人類学の主要な研究主題である戦争論と交換論である。ニューギニアの部族間抗争やソロモン諸島の首狩りに関する事例報告は膨大にある。わずかだが、暴力的な事態を収拾するための方策に関する報告もある[Wedgwood 1930; Epstein (ed.) 1974など]。特に、報復殺人(blood feud)を終結させるための儀礼において贈与されるモノが、紛争解決のみならず婚資としても機能して、敵対関係を婚姻同盟へと転換させるとの議論は注目に値する[Harrison 1993; Knauft 1999など]。

本報告では、西田による武力と平和力の共進化に関する議論と、メラネシア人類学における戦争と交換に関する議論に着想を得て、報告者が調査しているソロモン諸島の「民族紛争」を題材に、暴力と平和力の相互的関係について考えることを目指した。

1998年末から2003年にかけてソロモン諸島で生じた「民族紛争」はガダルカナル島民とマライタ島出身者の対立だとされてきた。しかし、「民族」を対立軸に、社会・経済・政治的背景を無視した紛争理解では不十分との指摘が繰り返されており、紛争の背景には植民地主義の遺産、経済や土地をめぐる諸問題などの複合的要因があったといわれる。死者数は約200名、国内避難者数は35,000名と推計されており、従来の研究では避難者数の約4割を占めるマライタ島出身者に対する注目が多かった。一方、同じく約4割近いガダルカナル島内の避難民についての報告は数少ない。本報告では、紛争渦中に避難生活を強いられたガダルカナル島民、特に激戦地であったガダルカナル島北東部の人びとの生存戦略に焦点を当てて取り上げた。

ガダルカナル島北東部の人びとは約6割が住居を失い、ブッシュへ逃げるしかなかったといわれる。当該地域には大規模なアブラヤシ農園が位置し、特にマライタ島からの労働者とその親族が多く居住していた。「民族紛争」勃発を受けて彼らのほとんどが住居や財産を捨てて首都への避難やマライタ島への帰還を余儀なくされた。また、ガダルカナル島出身者たちも、紛争に巻き込まれることを回避すべく、自身の畑に仮住まいを建てつつ複数地点に点在する畑を転々として生き延びた。

武装集団へ積極的に加担した情報提供者によれば、畑仕事などのため出払っているマライタ系住民の家屋に対して、農薬等散布用のポンプで石油を撒いて放火して回ることで「居場所」を失わせたという。その他、ガダルカナル島北東部の人びとによる紛争への消極的な関与として、海へ潜って太平洋戦争時の弾薬を収集したり、海岸部でマライタ側武装集団が襲撃してこないかどうか警備したりしていたことが挙げられる。

一方、紛争への加担や関与を回避する消極的対応として、次のような事例があった。(1)加入を要請する武装集団に対して食糧等を提供することにより戦闘員の提供を回避すること。(2)ガダルカナル島北東部の人間と通婚して当該地域に居住していた一部のマライタ系住民を暴力から守るため、「ペル・ウル」と呼ばれる贈与財の授受を伴った儀礼を行なわせることで紛争から距離をとらせたこと。(3)近隣にあるゲラ島との混血であることを強みに、封鎖された陸路ではなく海路で生活物資を調達してきてガダルカナル島北東部の集落で分配したことなどである。

これら紛争を回避する消極的対応はいずれも、贈与が暴力の発現を未然に防ぐ平和力を発揮する事例と考えることができる。ただし、それらはポトラッチのような競争的な性格ではなく、受贈者に負債を与えるようなものでもない、モノを贈ることで非物質的な社会関係を享受する「異次元交換」であった。そのような平和力を発揮する贈与を可能としたのは、豊かな食糧をもたらすガダルカナル島北東部の生態環境でもあった。

こうした贈与、交換、分配を通じた敵対的なかかわりの回避は類人猿にも認められ、進化史的基盤を考える上で恰好の素材を提供するはずである。ただし、交換(贈与)されたモノにそれまでの社会関係の来歴が織り込まれる人類の交換は、食物を独占したいという我欲を克服して分配する類人猿の行為と区別できそうである。ここにヒトとサルの進化の連続性と非連続性、暴力と平和力の共進化の筋道を見出せるかもしれない。

■参照文献

もうひとつは、メラネシア人類学の主要な研究主題である戦争論と交換論である。ニューギニアの部族間抗争やソロモン諸島の首狩りに関する事例報告は膨大にある。わずかだが、暴力的な事態を収拾するための方策に関する報告もある[Wedgwood 1930; Epstein (ed.) 1974など]。特に、報復殺人(blood feud)を終結させるための儀礼において贈与されるモノが、紛争解決のみならず婚資としても機能して、敵対関係を婚姻同盟へと転換させるとの議論は注目に値する[Harrison 1993; Knauft 1999など]。

本報告では、西田による武力と平和力の共進化に関する議論と、メラネシア人類学における戦争と交換に関する議論に着想を得て、報告者が調査しているソロモン諸島の「民族紛争」を題材に、暴力と平和力の相互的関係について考えることを目指した。

1998年末から2003年にかけてソロモン諸島で生じた「民族紛争」はガダルカナル島民とマライタ島出身者の対立だとされてきた。しかし、「民族」を対立軸に、社会・経済・政治的背景を無視した紛争理解では不十分との指摘が繰り返されており、紛争の背景には植民地主義の遺産、経済や土地をめぐる諸問題などの複合的要因があったといわれる。死者数は約200名、国内避難者数は35,000名と推計されており、従来の研究では避難者数の約4割を占めるマライタ島出身者に対する注目が多かった。一方、同じく約4割近いガダルカナル島内の避難民についての報告は数少ない。本報告では、紛争渦中に避難生活を強いられたガダルカナル島民、特に激戦地であったガダルカナル島北東部の人びとの生存戦略に焦点を当てて取り上げた。

ガダルカナル島北東部の人びとは約6割が住居を失い、ブッシュへ逃げるしかなかったといわれる。当該地域には大規模なアブラヤシ農園が位置し、特にマライタ島からの労働者とその親族が多く居住していた。「民族紛争」勃発を受けて彼らのほとんどが住居や財産を捨てて首都への避難やマライタ島への帰還を余儀なくされた。また、ガダルカナル島出身者たちも、紛争に巻き込まれることを回避すべく、自身の畑に仮住まいを建てつつ複数地点に点在する畑を転々として生き延びた。

武装集団へ積極的に加担した情報提供者によれば、畑仕事などのため出払っているマライタ系住民の家屋に対して、農薬等散布用のポンプで石油を撒いて放火して回ることで「居場所」を失わせたという。その他、ガダルカナル島北東部の人びとによる紛争への消極的な関与として、海へ潜って太平洋戦争時の弾薬を収集したり、海岸部でマライタ側武装集団が襲撃してこないかどうか警備したりしていたことが挙げられる。

一方、紛争への加担や関与を回避する消極的対応として、次のような事例があった。(1)加入を要請する武装集団に対して食糧等を提供することにより戦闘員の提供を回避すること。(2)ガダルカナル島北東部の人間と通婚して当該地域に居住していた一部のマライタ系住民を暴力から守るため、「ペル・ウル」と呼ばれる贈与財の授受を伴った儀礼を行なわせることで紛争から距離をとらせたこと。(3)近隣にあるゲラ島との混血であることを強みに、封鎖された陸路ではなく海路で生活物資を調達してきてガダルカナル島北東部の集落で分配したことなどである。

これら紛争を回避する消極的対応はいずれも、贈与が暴力の発現を未然に防ぐ平和力を発揮する事例と考えることができる。ただし、それらはポトラッチのような競争的な性格ではなく、受贈者に負債を与えるようなものでもない、モノを贈ることで非物質的な社会関係を享受する「異次元交換」であった。そのような平和力を発揮する贈与を可能としたのは、豊かな食糧をもたらすガダルカナル島北東部の生態環境でもあった。

こうした贈与、交換、分配を通じた敵対的なかかわりの回避は類人猿にも認められ、進化史的基盤を考える上で恰好の素材を提供するはずである。ただし、交換(贈与)されたモノにそれまでの社会関係の来歴が織り込まれる人類の交換は、食物を独占したいという我欲を克服して分配する類人猿の行為と区別できそうである。ここにヒトとサルの進化の連続性と非連続性、暴力と平和力の共進化の筋道を見出せるかもしれない。

■参照文献

- 西田正規 2003 「社会進化と平和力」西田正規ほか編『人間性の起源と進化』63-95頁、昭和堂。

- 西田正規 2004 「家族社会の進化と平和力―家族・分配・平等性」寺嶋秀明編『平等と不平等をめぐる人類学的研究』274-290頁、ナカニシヤ出版。

- Epstein, A.L. (ed.) 1974 Contention and Dispute: Aspects of Law and Social Control in Melanesia. Canberra: Australian National University Press.

- Harrison, Simon 1993 The Mask of War: Violence, Ritual and the Self in Melanesia. Manchester & New York: Manchester University Press.

- Knauft, Bruce M. 1999 From Primitive to Postcolonial in Melanesia and Anthropology. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

- Wedgwood, Camilla H. 1930 Some Aspects of Warfare in Melanesia. Oceania 1(1): 5-33.

第3回研究会での発表内容

1.類人猿のホーティカルチャー(黒田末寿)

生きものと環境の関係は複雑である。ここではその関係のひとつを類人猿の採食活動が再植樹に及ぼす影響から考える。

1)動物が自己の外部をつくる

動物は存在することで自己の「外部」を作る。外部の例は自己の殻・巣・構築物、排泄物などがあり、それが他の生物や同種の生息環境を構成するという多様で親和的あるいは対立的な諸形態がある。

親和的な外部の形成は、A代謝の老廃物で身体を覆う(歯・角質皮膚・角の起源、サンゴ、貝など)、B外部材で身体を覆う(巣、蓑虫の殻、ビーバーのダム、衣服・住居など)がある。さらに、C環境利用が利用環境の安定化・増大をもたらすメカニズム(フジツボが岩を溶かして居場所を作るなど、原半栽培:動物と植物・バクテリアの双利的な関係)、D利用環境を保護する半栽培(Cを主体が意図しておこなう)、E利用生物の増大をはかる生殖管理行為(栽培)などがある。

ここで報告するのは、類人猿が採食行動によって環境をより利用価値を高くするCに分類できる現象である。Cでよく知られている現象は類人猿による果樹の種子散布(c1)であるが、ここではそれに加えて採食樹の変形(c2)について述べる。Cは通常、正のフィードバック構造をもつ。種子散布c1は採食・排出が環境を再生産する。採食樹の変形c2は枝折り(剪定)破壊が利用環境の維持に貢献する。前者は個体と環境の相互作用が結果的に種の環境改善をもたらすのに対し、後者は個体の行為が同種あるいは他種の採食を助ける社会的性格をもつ。

2)種子散布

果実をつける樹種の多くは、動物に食べられ種子を親木から離れた場所に排泄される

=散布されることによって繁殖する。なかでも固い殻や大きな種子をもつ果実は鳥や小型の霊長類が食べて運ぶことができないので、もっぱら類人猿やゾウの種子散布に頼ることになる。このような種子は、消化管(酸と温熱)を通ることで休眠が解け発芽する性質を持つ。また、消化によって発芽を阻害する種子を覆う果肉を取り除く。

一方、動物による咀嚼と消化は種子にダメージを与えるので、それに対処する方法として果実はつぎのような方略をもつ。①大きな固い殻の種子、②小さい無数の種子、③甘いゼリーと苦い有毒な種。これらパターンは中間的なものもあり、また特定の動物との関係とリンクする。

3)種子散布者としての類人猿とゾウ

ゾウはとくに①の果樹の種子散布に重要。

糞による種子散布は覆いとスカラベが種子を地下に引き込む作用で齧歯類による食害を防ぐが、ゾウのように糞が多すぎるとカビとキノコでダメージを受けることがある。ゴリラ程度の糞が最適。ボノボとチンパンジーの糞からの発芽はゴリラに比べてなぜか劣る(定量分析が必要)が、数が多いので問題にはならない。類人猿は木の実の果実を食べて種子を散布し、オプティマルハビタットを再生産しており、果樹の方もそれに適応している。

4)ゴリラの半栽培

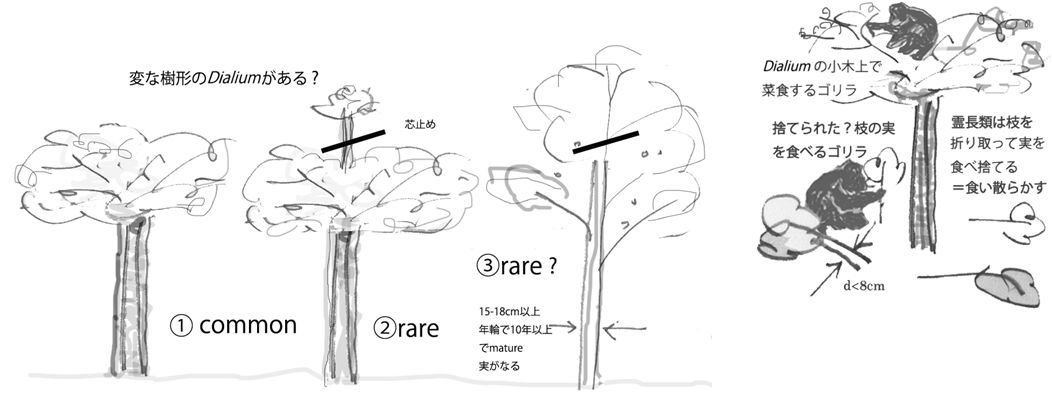

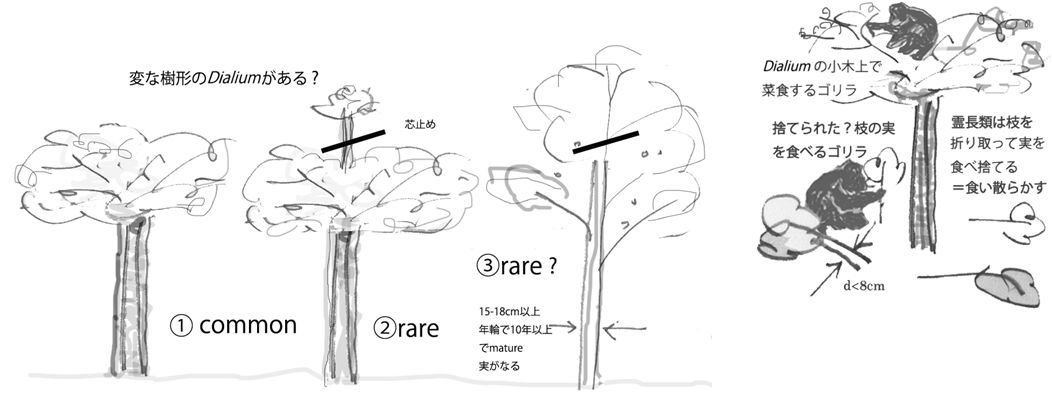

コンゴ共和国のヌアバレ・ドキ国立公園(以後ドキ)ではツエゴチンパンジーとニシテイチゴリラが共存する。ドキでは低木のカキであるDiospiros sp.と高木Dialium sp. はいずれも優占種である。低木のカキは樹高10m以下の細長い木であるが、ほぼ80%以上が根元から折り曲げられ地上近くに横ばいになっている。その状況やゴリラの採食行動の観察からこれはゴリラが変形したと考えられる。まっすぐに伸びたカキは、幹が細すぎておとなのゴリラには昇れないが、このようにして誰もが菜食できる状態になっている。

Dialium sp.は30m以上になる大木で、10年で10mほどになり結実し始める。サルやチンパンジーも食べるが、ゴリラの糞からの発芽が一番多い。この木には高さ10mほどで真ん中の枝が折られ(芯止め)、枝が横に広がっている変形された木がよく見られる。折りとられた枝の太さから変形樹はゴリラの仕業と推測されるが、どこまで意識して樹形を変形しているのかは不明である。

Dialiumは細長く伸びても、大木になってもツルがない限りゴリラには昇れないが、高さ10m–15mでとどまる限り、そばの小木から移ることが可能なので、幹を芯止めして高木にさせなければ、体格が大きいおとなのゴリラも恒久的に利用できる。変形樹にはサルがあがっていてもチンパンジーがあがっているのを見たことがない。ゴリラ専用の樹としてチンパンジーは敬遠するのかもしれない。ゴリラが意識的にこうした変形をおこなっているかどうかを確認できていないので、この行為をDの「半栽培」と判定できないが、栽培の起源を考えるときに多くの示唆を与えてくれる。

1)動物が自己の外部をつくる

動物は存在することで自己の「外部」を作る。外部の例は自己の殻・巣・構築物、排泄物などがあり、それが他の生物や同種の生息環境を構成するという多様で親和的あるいは対立的な諸形態がある。

親和的な外部の形成は、A代謝の老廃物で身体を覆う(歯・角質皮膚・角の起源、サンゴ、貝など)、B外部材で身体を覆う(巣、蓑虫の殻、ビーバーのダム、衣服・住居など)がある。さらに、C環境利用が利用環境の安定化・増大をもたらすメカニズム(フジツボが岩を溶かして居場所を作るなど、原半栽培:動物と植物・バクテリアの双利的な関係)、D利用環境を保護する半栽培(Cを主体が意図しておこなう)、E利用生物の増大をはかる生殖管理行為(栽培)などがある。

ここで報告するのは、類人猿が採食行動によって環境をより利用価値を高くするCに分類できる現象である。Cでよく知られている現象は類人猿による果樹の種子散布(c1)であるが、ここではそれに加えて採食樹の変形(c2)について述べる。Cは通常、正のフィードバック構造をもつ。種子散布c1は採食・排出が環境を再生産する。採食樹の変形c2は枝折り(剪定)破壊が利用環境の維持に貢献する。前者は個体と環境の相互作用が結果的に種の環境改善をもたらすのに対し、後者は個体の行為が同種あるいは他種の採食を助ける社会的性格をもつ。

2)種子散布

果実をつける樹種の多くは、動物に食べられ種子を親木から離れた場所に排泄される

=散布されることによって繁殖する。なかでも固い殻や大きな種子をもつ果実は鳥や小型の霊長類が食べて運ぶことができないので、もっぱら類人猿やゾウの種子散布に頼ることになる。このような種子は、消化管(酸と温熱)を通ることで休眠が解け発芽する性質を持つ。また、消化によって発芽を阻害する種子を覆う果肉を取り除く。

一方、動物による咀嚼と消化は種子にダメージを与えるので、それに対処する方法として果実はつぎのような方略をもつ。①大きな固い殻の種子、②小さい無数の種子、③甘いゼリーと苦い有毒な種。これらパターンは中間的なものもあり、また特定の動物との関係とリンクする。

3)種子散布者としての類人猿とゾウ

ゾウはとくに①の果樹の種子散布に重要。

糞による種子散布は覆いとスカラベが種子を地下に引き込む作用で齧歯類による食害を防ぐが、ゾウのように糞が多すぎるとカビとキノコでダメージを受けることがある。ゴリラ程度の糞が最適。ボノボとチンパンジーの糞からの発芽はゴリラに比べてなぜか劣る(定量分析が必要)が、数が多いので問題にはならない。類人猿は木の実の果実を食べて種子を散布し、オプティマルハビタットを再生産しており、果樹の方もそれに適応している。

4)ゴリラの半栽培

コンゴ共和国のヌアバレ・ドキ国立公園(以後ドキ)ではツエゴチンパンジーとニシテイチゴリラが共存する。ドキでは低木のカキであるDiospiros sp.と高木Dialium sp. はいずれも優占種である。低木のカキは樹高10m以下の細長い木であるが、ほぼ80%以上が根元から折り曲げられ地上近くに横ばいになっている。その状況やゴリラの採食行動の観察からこれはゴリラが変形したと考えられる。まっすぐに伸びたカキは、幹が細すぎておとなのゴリラには昇れないが、このようにして誰もが菜食できる状態になっている。

Dialium sp.は30m以上になる大木で、10年で10mほどになり結実し始める。サルやチンパンジーも食べるが、ゴリラの糞からの発芽が一番多い。この木には高さ10mほどで真ん中の枝が折られ(芯止め)、枝が横に広がっている変形された木がよく見られる。折りとられた枝の太さから変形樹はゴリラの仕業と推測されるが、どこまで意識して樹形を変形しているのかは不明である。

Dialiumは細長く伸びても、大木になってもツルがない限りゴリラには昇れないが、高さ10m–15mでとどまる限り、そばの小木から移ることが可能なので、幹を芯止めして高木にさせなければ、体格が大きいおとなのゴリラも恒久的に利用できる。変形樹にはサルがあがっていてもチンパンジーがあがっているのを見たことがない。ゴリラ専用の樹としてチンパンジーは敬遠するのかもしれない。ゴリラが意識的にこうした変形をおこなっているかどうかを確認できていないので、この行為をDの「半栽培」と判定できないが、栽培の起源を考えるときに多くの示唆を与えてくれる。

2.極限的出会いと進化:ヒトは何とどのように出会い,どう進化してきたのか?(寺嶋秀明)

ヒトは進化史的に見れば,その誕生以来,さまざまな<異なるもの>との出会いを経て現在に至る。ヒトがヒト以外のものと出会ったときにどのようなことが起こり,その後,両者の間にはどのような関係が成立し,どのような結果をもたらしたのか考えてみたい。<異なるもの>とは,生命をもたない物質の場合もあれば,自分以外の別種のヒトの場合もある。片方が消滅したという大事件も何度か起こっている。<異なるもの>との出会いとは,後から省みると,その瞬間からヒトあるいはヒトが出会ったものの生活や運命が大きく変わるという特異点(シンギュラリティ)でもある。そういった出会いを<極限的な出会い>としていくつか考えてみたい。

1)ヒトと<石>

チンパンジーの雄がディスプレイのために大きな石を投げたり,また雌が堅いナッツを割るために自然石をハンマーとして使うという報告がある(Boesch 1991)。ニホンザルでも石を用いた一人遊びがある(ハフマン 1991)。初期の人類もなんらかの形で自然石をそのまま用いていたことは十分想像できる。そのようなヒトと石との関係は,約250万年前,現生人類へとつながる初期人類の仲間であるホモ・ハビリスが,石と石をぶつけ合って一方の石を割った時点から大きく変わった。一方の石にできた鋭利な破断面が動物や植物などを切るための刃物としてきわめて有用であることがわかったのである。オルドワン・タイプと呼ばれる石器の誕生である。進化史的にはチンパンジーとヒトが別れたのがおよそ700万年前といわれているので,人類誕生から450万年ほど後の出来事であった。

上記の出来事は,その後のヒトの運命に大きな影響を与えたことは疑いがないが,石にとってはどうだろうか。石は本来ヒトとなんらの関係がなくても存在する。しかし「石器」という事物の登場によって,ヒトにとっては石はたんなる自然物ではなく,道具性を内包した素材となった。石からすると,ヒトは素材性を現実化するエージェントになったのである。石器はホモ・ハビリスのオルドワン・タイプからホモ・エレクトゥスのアシューレアン,ネアンデルタールのムステリンアンを経て,サピエンスのオーリニャシアン石器文化へと進化した。新しい文化では,それまで潜在的であった素材性が,新しい形態の石器として現実に利用されるようになる。これをヒト(の加工技術)と石(の素材性)の共進化と考えてみたい。

2)ヒトと野生動物・植物

ヒトと自然界の動物・植物との関係はたいへん重要であるが,食物源としての動植物との出会いはことのほか大きな意味をもつ。ヒトは生存のための食物を自然界に求めるが,それらは生得的に決まっているものではない。さまざまな動植物の中から,ヒトはその時その時の状況に合わせて,これといったものを発見し,食物レパートリーに加えていく。食物レパートリーとして選ばれた動植物とヒトの間には新しい関係が成立する。後期旧石器時代初頭の人類は,それ以前と比べかなり広範に,貝類や魚類など水棲の動物の利用やウサギなどショウほ乳類の狩猟を開始したことが知られている (Kuhn and Steiner 2006)。たぶん,最終氷期のきびしい環境条件への対応であろうが,この食物レパートリーの拡大がヒトの学習能力と環境適応力を増大し,ユーラシアの広大な大地に分布を広げる基盤になったことは十分推測しうる。食物レパートリーの広さは,現生の多くの狩猟採集民においても大きな特徴となっている。

はじめは互いに自然界の風景の一要素に過ぎなかったもの同士が,ヒトが利用することにより特別な関係に入る。ヒトはそれら動植物をより効率的にできるようさまざまな工夫を重ねていく。一方,動植物はなるべくヒトからの被害を避けて生きるようになるが,むしろその繁殖の一端を捕食者に委ねる傾向を持つもの出現した。その極限的形態が野生動物の家畜化や野生植物の栽培作物化である。ヒトと動植物の一部は太いボンドを形成し共に進化して今日にいたっている。ヒトとそれらの動植物は,どちらももはや単独では存続不可能である。これについては,後に改めて論じたい。

3)サピエンスとネアンデルタール

サピエンスはおよそ10万年前,誕生の地アフリカを出立し,5万年ほど前にレバント地方を経由して,ヨーロッパに入ってきたといわる。しかし,そこにはすでにサピエンスのいわば従兄弟であるネアンデルタールが25万年以上の長きにわたって住んでいた。そして両者はおよそ45,000年から40,000年前の間,ヨーロッパの地で共存することになった。両者の出会いのようすは確たる証拠もなく謎に包まれているが,武力衝突などの形跡は見つかっていないようだ。さらに近年はネアンデルタールの人骨を試料としたゲノム解析が進み,アフリカ大陸以外の現生人類には2〜5%ほどのネアンデルタールの遺伝子が存在することが明らかになった。両者は出会ったのみならず,交配し,混血するまでになったのであった(ペーボ 2015)。

ネアンデルタールの絶滅の原因については,いろいろと論争がある。現在のところ,最終氷河期の強烈な気候変動(ハインリヒイベント5)のために,ネアンデルタールはヨーロッパの南の温暖地方への後退による分布域減少ならびに人口減少に直面していたところへ,サピエンスという同じニッチを求める競争者の進出も重なって,良好なニッチ占拠が思うようにいかず,また骨太で筋肉量多しという高エネルギー消費体格ゆえに,それまで大きく依存してきた大型の獲物の減少によって,栄養学的に問題が生じ,急激に個体数も減らしたのであろうと考えられている。交替劇初期にはネアンデルタールとサピエンスの文化程度はそう違わなかったという(佐野・大森 2015)。しかしサピエンスは,新環境への進出過程において急速に学習能力を発達させ,生業の技術やシステムの改良,および社会的リフォームをおこない,ネアンデルタールでは不可能であった激しく変動する環境への適応にも成功しえたと想像されている (佐野・大森 2015)。

ところで,それぞれの出会いの地でサピエンスはネアンデルタールとどのように交流し,別れたのであろうか。近年の研究によるとネアンデルタールは昔想像されたような獣じみた野蛮人ではなく,むしろサピエンスにとって魅力的であったかもしれない。両者の間には文化交流や愛の交換も確実にあった。その結果サピエンスはネアンデルタールが長い間のヨーロッパでの適応過程で獲得したと思われる白い肌や青い瞳(いずれも弱い太陽光への適応),そばかすといった形質や,ある種の免疫機構を獲得したといわれる。また,同時に,花粉症やアレルギー,うつ,喫煙癖などの現代人を悩ませている病気などもネアンデルタール由来かもしれないという(Nature vol. 523: 512-513, 2015)。

サピエンスとネアンデルタール人との出会いは,結果的には,生き残ったサピエンスが一方的にうまくやったことのように見られているが,ネアンデルタールの存在の影響も否定できない。ある割合の遺伝子がしっかりと残っていることを考えるならば,勝った敗けたという観点から両者の出会いを見ることは短慮に過ぎる。

4)サピエンスと動物,その新しい出会い

ヒトと野生の動植物との出会いについてはすでにふれたが,交替劇の前後におけるサピエンスと動物との関係の進化は象徴的意味を含むという点で,一段階レベルを異にした「新しい出会い」と呼ぶべきものと考えられる。サピエンスの現代的行動の一つが象徴的意味を含む行動であるが,それはアフリカの中石器時代にすでに生まれている (McBreaty and Brooks 2000) 。たとえば,南アフリカ・ブロンボス洞窟の7〜9万年前の地層からは,幾何学的文様が線刻されたオーカー塊,貝に穴を開け紐でつないだネックレスなどが発見されている。それらはあきらかにたんなる実用を越えたものとして制作されたに違いない。ただし,ヒトの進化の上では画期的出来事であるが,アフリカにおけるそれらの出現は時間・空間的に散発的であり,同一文化内でそういった行動がそのまま発達したという形跡はない(門脇 2013)。

ところがヨーロッパにおける交替劇が完了した4万年前以降,フランコ=カンタブリア地域の洞窟絵画や南ドイツの小彫像文化など,動物をモチーフにした象徴的表現が急速に南西ヨーロッパからドイツにかけて広がった。ショーベやアルタミラ,ラスコーなどの洞窟絵画でわかるように,それらはとても「原始美術」として絵画技術の発展段階を示すようなものではなく,現代の審美的水準でも際だった芸術性を示している。ある時点から野生動物がヒトの象徴的活動の焦点になった理由としては,狩猟対象としての獲物を捕るための呪術説や儀礼説などいろいろな解釈が提出されているが,そこにはたんなる呪術的手段を越えた動物の姿を認める必要がある。ヒトと動物との関係性,あるいは,ヒトが動物を見るその見方の大きな変化である。

G・バタイユは『ラスコー,あるいは芸術の誕生』 (Bataille 1955) において「人間性」の発見と「動物性」の発見を同一視している。ヒトは自己についての意識の高まりとともに人間性を発見するのと同時に動物の動物性を発見した。躍動美,生命力,神秘性,自由などによって表現される動物の動物性とは,もともと動物であったはずの人間がその人間性の発達と引き替えに失った聖なる特性であるとされる。洞窟絵画のモチーフである動物は「食物としての動物」ではなく,ヒトが失った聖なる特性の具現化,ヒトよりも神に近い存在としてのイメージであり,見えない心的存在の可視化と解釈すべきである。ほとんどの洞窟壁画がなぜ,ヒトが容易に近づけないような洞窟の奥,暗闇に閉じ込められた場所にばかり描かれているのかという疑問への答えの一つは,表象されるべき動物たちには,ヒトが想像力で補完してはじめてその全体を現前しうるような描かれ方,鑑賞法が必要であったということかもしれない。

そのような人間と動物との分離は,一方で,両者の間に捕食者と獲物との関係などの自然的関係を越えた相互関係を生み出すことになる。野生動物との「対話による交渉」は,現生人類,とくに自然と密接な関わりをもつ狩猟採集民などではごく普通におこなわているものだ。それによって両者の間には共感的なコミュニケーションの回路が開かれ,ヒトと野生動物とは互酬的関係に入る(寺嶋 2007, 大村 2007)。動物と共感的にコミュニケーションし,ともに今を生きる存在として両立できるという関係の発見は,はからずも,その後のサピエンスの文化に絶大な影響を及ぼすことになった。それがおおよそ3万年この方の,野生動物の家畜化,および野生植物の栽培植物化であった。ヒトと野生の動植物との共感的出会いが文明への第一歩を導いたのである。

5)サピエンスと人工知能

人類の進化を推進してきた「交替劇」はサピエンスで完成,終了したわけではないはずである。では,サピエンスの次に何が来るのか,しばしば議論の的になる。現在のサピエンスのように生活の大きな部分を「文化的環境」によって覆われている生物にとっては,これまでのような自然淘汰の原理が働かないともいわれる。たしかに,自然要因による淘汰圧はもう進化の原動力とはならないかもしれない。しかし,人為による文化環境の大きな改変があるとしたら,そのような改変は,非自然的であるがゆえに人はむしろ意識的に避けるべく行動できないかもしれない。その結果としてある種の予測不能な淘汰が起こる可能性がある。昨今,科学ジャーナリズムを賑わしていることの一つに,次のようなシナリオがある。近い将来,人工知能の性能が大幅に進歩して,はるかに生物としての人間の知力を越え,人為的コントロールからの独立が達成される。人工知能は自らの力で進化するようになり,その結果,サピエンスは余計な,あるいは敵対的な存在として淘汰されかねないというサイエンス・フィクション的懸念である(カーツワイル 2007,バラット 2015,cf. トレフィル 1997)。もっとも,人工知能が人間の知力(のある部分)をはるかに越えることは事実としても,「知能」それだけでは人間のような意識をもった生命体にはほど遠く,そうそう簡単にサピエンスの交替劇が起こるという心配はないようである(松尾 2015,新井 2014, 2015)。ただし,ホモ・ハビリスが石に出会うことによって,その後のヒトの運命が大きく変わったように,サピエンスが人工知能と出会ったことがどのような大きな変化になって現れるのか,今のところ,不明というしかない。人工知能をどのように利用していけば,人類にとって有益な方向での未来を期待することができるのか,けっして等閑視できる問題ではないだろう。

6)未来の出会いの構図

すこし角度を変えて,サピエンスがその歴史上これからはじめて出会う「新しいもの」を想定し,これまでのヒトの進化に大きく影響を与えた「新しいもの」との出会いの構図を,その来たるべき出会いに応用してみよう。もちろんいろいろな可能性はあるだろうが,少なくともその一つは,上記のように発達する AI テクノロジーに基づく「知能」の他に,知能の実行手段としての「身体」,時間的同一性を担保する「歴史」をもったものであろう。もっとも身体をもつといっても人間そっくりの「アンドロイド型ロボット」(石黒 2015)である必要はまったくないし,むしろそのようなものは避けられるかもしれない。「不気味の谷」と呼ばれる現象(森 1970)もその一つであるが,人は無闇に自分に近いもの,似て非なるものに対しては,場合によっては,親近感よりもむしろ嫌悪感や恐怖感をいだくものである(Leach 1964)。

ここで一つ注目したいのは,人間との本来の意味でのコミュニケーションの可能性を探るロボットである。たとえば,岡田(2012)が構想する「弱いロボット」は,人間からなんらかの手助けを引き出さなければ,自己の目的が完結しないようなロボットである。ゴミを拾い集める「ゴミ箱型」ロボットでは,自分ではゴミを拾うための手段をもたないため,ゴミを見つけると近くの人間に合図を送り,それを拾ってもらわなければならない。自己の存在理由が他者に委ねられる「中途半端」なロボットである。しかし,そのような他者に委ねるという行為によって,周囲の人間の「拾ってあげる」という行為が引き出される。そうしたロボットと周囲の人間の間にはたんに目的指向的なやりとりを越えた,思いも掛けないコミュニケーションが生じている。

大げさにいうならば,「弱いロボット」のように他者に委ねる行為の背景をなすべきものは,人が他者との間で保持している共同性,相互依存,歴史,想起された記憶と感情などといった社会的・心理的絆である。ドメスティケートされた動植物と人間の間には,そういった絆が存在する。したがってこれは,ロボットがどこまで真の意味でのコンパニオン・アニマルに近づくかという問題かも知れない。現状のコンパニオン・アニマルには自ずと認知能力などの限界も存在するが,高度の人工知能をベースとして,その絆をより深める方向でのコミュニケーション能力が開発されれば,コンパニオン・アニマルとはまた違う出会いが出現する可能性がある。互いに受け身で生きる/相手に任せることによる相互進化と呼べるものかも知れない。自分が求めるものだけを他者に求めるだけでは関係の発展はない。他にあって自分にない価値を発見し,他者のその部分に自分を委ねてみるという態度は,未来志向的な消極性といえるだろう。うまくいく可能性も失敗する可能性もある。他人任せではあるが,それゆえ「あとを引く」態度である。逆説的だが,それが未来に開かれたコミュニケーションなのかもしれない。

文献

1)ヒトと<石>

チンパンジーの雄がディスプレイのために大きな石を投げたり,また雌が堅いナッツを割るために自然石をハンマーとして使うという報告がある(Boesch 1991)。ニホンザルでも石を用いた一人遊びがある(ハフマン 1991)。初期の人類もなんらかの形で自然石をそのまま用いていたことは十分想像できる。そのようなヒトと石との関係は,約250万年前,現生人類へとつながる初期人類の仲間であるホモ・ハビリスが,石と石をぶつけ合って一方の石を割った時点から大きく変わった。一方の石にできた鋭利な破断面が動物や植物などを切るための刃物としてきわめて有用であることがわかったのである。オルドワン・タイプと呼ばれる石器の誕生である。進化史的にはチンパンジーとヒトが別れたのがおよそ700万年前といわれているので,人類誕生から450万年ほど後の出来事であった。

上記の出来事は,その後のヒトの運命に大きな影響を与えたことは疑いがないが,石にとってはどうだろうか。石は本来ヒトとなんらの関係がなくても存在する。しかし「石器」という事物の登場によって,ヒトにとっては石はたんなる自然物ではなく,道具性を内包した素材となった。石からすると,ヒトは素材性を現実化するエージェントになったのである。石器はホモ・ハビリスのオルドワン・タイプからホモ・エレクトゥスのアシューレアン,ネアンデルタールのムステリンアンを経て,サピエンスのオーリニャシアン石器文化へと進化した。新しい文化では,それまで潜在的であった素材性が,新しい形態の石器として現実に利用されるようになる。これをヒト(の加工技術)と石(の素材性)の共進化と考えてみたい。

2)ヒトと野生動物・植物

ヒトと自然界の動物・植物との関係はたいへん重要であるが,食物源としての動植物との出会いはことのほか大きな意味をもつ。ヒトは生存のための食物を自然界に求めるが,それらは生得的に決まっているものではない。さまざまな動植物の中から,ヒトはその時その時の状況に合わせて,これといったものを発見し,食物レパートリーに加えていく。食物レパートリーとして選ばれた動植物とヒトの間には新しい関係が成立する。後期旧石器時代初頭の人類は,それ以前と比べかなり広範に,貝類や魚類など水棲の動物の利用やウサギなどショウほ乳類の狩猟を開始したことが知られている (Kuhn and Steiner 2006)。たぶん,最終氷期のきびしい環境条件への対応であろうが,この食物レパートリーの拡大がヒトの学習能力と環境適応力を増大し,ユーラシアの広大な大地に分布を広げる基盤になったことは十分推測しうる。食物レパートリーの広さは,現生の多くの狩猟採集民においても大きな特徴となっている。

はじめは互いに自然界の風景の一要素に過ぎなかったもの同士が,ヒトが利用することにより特別な関係に入る。ヒトはそれら動植物をより効率的にできるようさまざまな工夫を重ねていく。一方,動植物はなるべくヒトからの被害を避けて生きるようになるが,むしろその繁殖の一端を捕食者に委ねる傾向を持つもの出現した。その極限的形態が野生動物の家畜化や野生植物の栽培作物化である。ヒトと動植物の一部は太いボンドを形成し共に進化して今日にいたっている。ヒトとそれらの動植物は,どちらももはや単独では存続不可能である。これについては,後に改めて論じたい。

3)サピエンスとネアンデルタール

サピエンスはおよそ10万年前,誕生の地アフリカを出立し,5万年ほど前にレバント地方を経由して,ヨーロッパに入ってきたといわる。しかし,そこにはすでにサピエンスのいわば従兄弟であるネアンデルタールが25万年以上の長きにわたって住んでいた。そして両者はおよそ45,000年から40,000年前の間,ヨーロッパの地で共存することになった。両者の出会いのようすは確たる証拠もなく謎に包まれているが,武力衝突などの形跡は見つかっていないようだ。さらに近年はネアンデルタールの人骨を試料としたゲノム解析が進み,アフリカ大陸以外の現生人類には2〜5%ほどのネアンデルタールの遺伝子が存在することが明らかになった。両者は出会ったのみならず,交配し,混血するまでになったのであった(ペーボ 2015)。

ネアンデルタールの絶滅の原因については,いろいろと論争がある。現在のところ,最終氷河期の強烈な気候変動(ハインリヒイベント5)のために,ネアンデルタールはヨーロッパの南の温暖地方への後退による分布域減少ならびに人口減少に直面していたところへ,サピエンスという同じニッチを求める競争者の進出も重なって,良好なニッチ占拠が思うようにいかず,また骨太で筋肉量多しという高エネルギー消費体格ゆえに,それまで大きく依存してきた大型の獲物の減少によって,栄養学的に問題が生じ,急激に個体数も減らしたのであろうと考えられている。交替劇初期にはネアンデルタールとサピエンスの文化程度はそう違わなかったという(佐野・大森 2015)。しかしサピエンスは,新環境への進出過程において急速に学習能力を発達させ,生業の技術やシステムの改良,および社会的リフォームをおこない,ネアンデルタールでは不可能であった激しく変動する環境への適応にも成功しえたと想像されている (佐野・大森 2015)。

ところで,それぞれの出会いの地でサピエンスはネアンデルタールとどのように交流し,別れたのであろうか。近年の研究によるとネアンデルタールは昔想像されたような獣じみた野蛮人ではなく,むしろサピエンスにとって魅力的であったかもしれない。両者の間には文化交流や愛の交換も確実にあった。その結果サピエンスはネアンデルタールが長い間のヨーロッパでの適応過程で獲得したと思われる白い肌や青い瞳(いずれも弱い太陽光への適応),そばかすといった形質や,ある種の免疫機構を獲得したといわれる。また,同時に,花粉症やアレルギー,うつ,喫煙癖などの現代人を悩ませている病気などもネアンデルタール由来かもしれないという(Nature vol. 523: 512-513, 2015)。

サピエンスとネアンデルタール人との出会いは,結果的には,生き残ったサピエンスが一方的にうまくやったことのように見られているが,ネアンデルタールの存在の影響も否定できない。ある割合の遺伝子がしっかりと残っていることを考えるならば,勝った敗けたという観点から両者の出会いを見ることは短慮に過ぎる。

4)サピエンスと動物,その新しい出会い

ヒトと野生の動植物との出会いについてはすでにふれたが,交替劇の前後におけるサピエンスと動物との関係の進化は象徴的意味を含むという点で,一段階レベルを異にした「新しい出会い」と呼ぶべきものと考えられる。サピエンスの現代的行動の一つが象徴的意味を含む行動であるが,それはアフリカの中石器時代にすでに生まれている (McBreaty and Brooks 2000) 。たとえば,南アフリカ・ブロンボス洞窟の7〜9万年前の地層からは,幾何学的文様が線刻されたオーカー塊,貝に穴を開け紐でつないだネックレスなどが発見されている。それらはあきらかにたんなる実用を越えたものとして制作されたに違いない。ただし,ヒトの進化の上では画期的出来事であるが,アフリカにおけるそれらの出現は時間・空間的に散発的であり,同一文化内でそういった行動がそのまま発達したという形跡はない(門脇 2013)。

ところがヨーロッパにおける交替劇が完了した4万年前以降,フランコ=カンタブリア地域の洞窟絵画や南ドイツの小彫像文化など,動物をモチーフにした象徴的表現が急速に南西ヨーロッパからドイツにかけて広がった。ショーベやアルタミラ,ラスコーなどの洞窟絵画でわかるように,それらはとても「原始美術」として絵画技術の発展段階を示すようなものではなく,現代の審美的水準でも際だった芸術性を示している。ある時点から野生動物がヒトの象徴的活動の焦点になった理由としては,狩猟対象としての獲物を捕るための呪術説や儀礼説などいろいろな解釈が提出されているが,そこにはたんなる呪術的手段を越えた動物の姿を認める必要がある。ヒトと動物との関係性,あるいは,ヒトが動物を見るその見方の大きな変化である。

G・バタイユは『ラスコー,あるいは芸術の誕生』 (Bataille 1955) において「人間性」の発見と「動物性」の発見を同一視している。ヒトは自己についての意識の高まりとともに人間性を発見するのと同時に動物の動物性を発見した。躍動美,生命力,神秘性,自由などによって表現される動物の動物性とは,もともと動物であったはずの人間がその人間性の発達と引き替えに失った聖なる特性であるとされる。洞窟絵画のモチーフである動物は「食物としての動物」ではなく,ヒトが失った聖なる特性の具現化,ヒトよりも神に近い存在としてのイメージであり,見えない心的存在の可視化と解釈すべきである。ほとんどの洞窟壁画がなぜ,ヒトが容易に近づけないような洞窟の奥,暗闇に閉じ込められた場所にばかり描かれているのかという疑問への答えの一つは,表象されるべき動物たちには,ヒトが想像力で補完してはじめてその全体を現前しうるような描かれ方,鑑賞法が必要であったということかもしれない。

そのような人間と動物との分離は,一方で,両者の間に捕食者と獲物との関係などの自然的関係を越えた相互関係を生み出すことになる。野生動物との「対話による交渉」は,現生人類,とくに自然と密接な関わりをもつ狩猟採集民などではごく普通におこなわているものだ。それによって両者の間には共感的なコミュニケーションの回路が開かれ,ヒトと野生動物とは互酬的関係に入る(寺嶋 2007, 大村 2007)。動物と共感的にコミュニケーションし,ともに今を生きる存在として両立できるという関係の発見は,はからずも,その後のサピエンスの文化に絶大な影響を及ぼすことになった。それがおおよそ3万年この方の,野生動物の家畜化,および野生植物の栽培植物化であった。ヒトと野生の動植物との共感的出会いが文明への第一歩を導いたのである。

5)サピエンスと人工知能

人類の進化を推進してきた「交替劇」はサピエンスで完成,終了したわけではないはずである。では,サピエンスの次に何が来るのか,しばしば議論の的になる。現在のサピエンスのように生活の大きな部分を「文化的環境」によって覆われている生物にとっては,これまでのような自然淘汰の原理が働かないともいわれる。たしかに,自然要因による淘汰圧はもう進化の原動力とはならないかもしれない。しかし,人為による文化環境の大きな改変があるとしたら,そのような改変は,非自然的であるがゆえに人はむしろ意識的に避けるべく行動できないかもしれない。その結果としてある種の予測不能な淘汰が起こる可能性がある。昨今,科学ジャーナリズムを賑わしていることの一つに,次のようなシナリオがある。近い将来,人工知能の性能が大幅に進歩して,はるかに生物としての人間の知力を越え,人為的コントロールからの独立が達成される。人工知能は自らの力で進化するようになり,その結果,サピエンスは余計な,あるいは敵対的な存在として淘汰されかねないというサイエンス・フィクション的懸念である(カーツワイル 2007,バラット 2015,cf. トレフィル 1997)。もっとも,人工知能が人間の知力(のある部分)をはるかに越えることは事実としても,「知能」それだけでは人間のような意識をもった生命体にはほど遠く,そうそう簡単にサピエンスの交替劇が起こるという心配はないようである(松尾 2015,新井 2014, 2015)。ただし,ホモ・ハビリスが石に出会うことによって,その後のヒトの運命が大きく変わったように,サピエンスが人工知能と出会ったことがどのような大きな変化になって現れるのか,今のところ,不明というしかない。人工知能をどのように利用していけば,人類にとって有益な方向での未来を期待することができるのか,けっして等閑視できる問題ではないだろう。

6)未来の出会いの構図

すこし角度を変えて,サピエンスがその歴史上これからはじめて出会う「新しいもの」を想定し,これまでのヒトの進化に大きく影響を与えた「新しいもの」との出会いの構図を,その来たるべき出会いに応用してみよう。もちろんいろいろな可能性はあるだろうが,少なくともその一つは,上記のように発達する AI テクノロジーに基づく「知能」の他に,知能の実行手段としての「身体」,時間的同一性を担保する「歴史」をもったものであろう。もっとも身体をもつといっても人間そっくりの「アンドロイド型ロボット」(石黒 2015)である必要はまったくないし,むしろそのようなものは避けられるかもしれない。「不気味の谷」と呼ばれる現象(森 1970)もその一つであるが,人は無闇に自分に近いもの,似て非なるものに対しては,場合によっては,親近感よりもむしろ嫌悪感や恐怖感をいだくものである(Leach 1964)。

ここで一つ注目したいのは,人間との本来の意味でのコミュニケーションの可能性を探るロボットである。たとえば,岡田(2012)が構想する「弱いロボット」は,人間からなんらかの手助けを引き出さなければ,自己の目的が完結しないようなロボットである。ゴミを拾い集める「ゴミ箱型」ロボットでは,自分ではゴミを拾うための手段をもたないため,ゴミを見つけると近くの人間に合図を送り,それを拾ってもらわなければならない。自己の存在理由が他者に委ねられる「中途半端」なロボットである。しかし,そのような他者に委ねるという行為によって,周囲の人間の「拾ってあげる」という行為が引き出される。そうしたロボットと周囲の人間の間にはたんに目的指向的なやりとりを越えた,思いも掛けないコミュニケーションが生じている。

大げさにいうならば,「弱いロボット」のように他者に委ねる行為の背景をなすべきものは,人が他者との間で保持している共同性,相互依存,歴史,想起された記憶と感情などといった社会的・心理的絆である。ドメスティケートされた動植物と人間の間には,そういった絆が存在する。したがってこれは,ロボットがどこまで真の意味でのコンパニオン・アニマルに近づくかという問題かも知れない。現状のコンパニオン・アニマルには自ずと認知能力などの限界も存在するが,高度の人工知能をベースとして,その絆をより深める方向でのコミュニケーション能力が開発されれば,コンパニオン・アニマルとはまた違う出会いが出現する可能性がある。互いに受け身で生きる/相手に任せることによる相互進化と呼べるものかも知れない。自分が求めるものだけを他者に求めるだけでは関係の発展はない。他にあって自分にない価値を発見し,他者のその部分に自分を委ねてみるという態度は,未来志向的な消極性といえるだろう。うまくいく可能性も失敗する可能性もある。他人任せではあるが,それゆえ「あとを引く」態度である。逆説的だが,それが未来に開かれたコミュニケーションなのかもしれない。

文献

- 新井紀子(2014)『ロボットは東大に入れるか』イーストプレス

- 新井紀子(2015)「東ロボくんから見えてきた,社会と人類の未来」『現代思想』2015,No.12

- 石黒 浩(2015)『アンドロイドは人間になれるか』文春文庫

- 石黒 浩(2015)「アンドロイドと人間の未来」『現代思想』2015,No.12

- 岡田美智男(2012)『弱いロボット』医学書院

- 岡田美智男・松本光太郎編(2014)『ロボットの悲しみ—コミュニケーションをめぐる人とロボットの生態学』新曜社

- 門脇誠二(2013)「旧石器文化の時空変異から「旧人・新人交替劇」の過程と要因をさぐる:アフリカ,西アジア,ヨーロッパの統合的展望」西秋良宏編(2013)『考古資料に基づく旧人・新人の学習行動の実証的研究』3-「交替劇」A01班2012年度研究報告,pp. 8-26

- カーツワイル R (2007) 『ポスト・ヒューマン誕生 コンピューターが人類の知性を超えるとき』井上健・小野木明恵・野中香方子・福田実 (訳),日本放送出版協会

- 佐野勝弘・大森貴之(2015)「ヨーロッパにおける旧人・新人の交替劇プロセス」西秋良宏編『ホモ・サピエンスと旧人3』六一書房

- トレフィル J(1997)『人間がサルやコンピュータと違うホントの理由』家泰弘訳,日本経済新聞社

- ハフマン, MA (1991) 「石遊び—子ザルが生んだ遊びの文化」『サルの文化誌』pp. 491-504

- バラット J(2015) 『人工知能—人類最悪にして最後の発明』水谷淳訳,ダイヤモンド社

- ペーボ S(2015)『ネアンデルタール人は私たちと交配した』野中香方子訳,文藝春秋

- 松尾 豊(2015)『人工知能は人間を超えるか—ディープラーニングの先にあるもの』KADOKAWA

- 森 政弘(1970)「不気味の谷」『Energy』(エッソスタンダード石油)7巻(4): 33-35。

- Bataille G (1955) Lascaux, ou la Naissance de l’Art. Skira

- Boesch C (1991) Teaching among wild chimpanzees. Animal Behavior 41: 530-532

- Kuhn SL and Stiner MC (2006) What’s a Mother Do? The Division of Labor among Neanderthals and Modern Humans in Eurasia. Current Anthropology 47(6): 953-980

- Leach E (1964) Anthropological aspects of language: Animal categories and verbal abuse. In New Directions of the Study of Language, Cambridge, Mass, pp. 23-63

- Mcbrearty S and Brooks AS (2000) The revolution that wasn’t: A new interpretation of the origins of modern human behavior. Journal of Human Evolution 39: 453-563

3.消滅の恐怖と魅惑:カナダ・イヌイト社会の生成・維持のメカニズムにみる人類の社会性のエンジン(「引き算の人類学」の試み序章)(大村敬一)

この発表では、あくまでも発表者の視点からではあるが、「人類社会の進化史的基盤」共同研究会で「集団」、「制度」、「他者」と焦点を変えながらつづけられてきた探究の流れ全体のなかに、今期のテーマである「生存・環境・極限」を位置づけた。そして、人類社会の進化史的基盤を「生存・環境・極限」から考えるための戦略として「引き算の人類学」を提案し、その戦略に基づいてカナダ・イヌイトの社会をとらえなおすための予備的な試みを行った。

1)背景:人類社会の進化史的基盤への問い(集団/制度/他者)

まず、あくまでも発表者の視点からではあるが、人類の社会と社会性を進化史に位置づけて考えることを目的とする「人類社会の進化史的基盤」共同研究会でのこれまでの(主に発表者の)探究の流れを振り返り、その探究を基礎づけている基本的な立場をまとめた。

(1)研究の焦点の推移(集団/制度/他者)

以上を考察するにあたって、「集団」や「社会」や「習慣」や「制度」や「他者」を所与の固定的なものとして本質主義的に考えず、相互行為の連鎖からそれらが生成・維持される過程を動的にとらえる視点に立つ。そこでは、「集団」や「社会」や「習慣」や「制度」や「他者」は、相互行為の絶え間ない接続という動的な時間の過程のなかで生じる「かたち」としてとらえられる。

(3)基本的立場②:欠如主義からの離脱(生物種相対主義)

現生の生物種のすべてを能力の増大の過程である進化の産物としてとらえ、人類の能力を基準に他の生命体をその能力の欠如として把握する欠如主義から離脱し、それぞれの生物種をそれぞれに能力を増大させた結果として相対的に考える。具体的には、霊長類の社会や社会性を人類の社会や社会性からの欠如として考えるのではなく、霊長類と人類がそれぞれに増大させた能力として考える。ただし、能力の増大を必ずしも「環境適応の増大」とは考えない。すべての能力の増大が環境適応になるわけではない。

2)今期研究会の挑戦:「生存・環境・極限」の試み

これまでの「集団/制度/他者」での議論の流れ、さらには、本研究会のHPの概要に示されている今期研究会の目的、「本研究課題は、以上の三課題のすべて(集団/制度/他者)に通奏低音としてあった「環境」と、そこでの「生存」を意識化し、その極限的な局面を詳らかにすることを目指す試みであり、人類の社会と社会性の進化についての理論構築にとって大きな一歩となる」に基づいて、今期研究会の目的は、「発生(分化)と消滅(拡散もしくは同化)」という「環境で生存すること」の「極限」から人類社会の進化史的基盤を考察することにあるのではないかという提言をおこなった。具体的には、これまでの「集団/制度/他者」での基本的な立場に基づいて「生存」と「環境」と「極限」を定義し(「生存」と「環境」は一つにまとめて定義)、そこから今期研究会のターゲットを導き出した。

(1)「環境で生存すること」

これまでの研究会の「相互行為主義(関係主義)」の立場に基づいて、「環境で生存すること」を次のように定義した。すなわち、「環境で生存すること」とは、「環境の何らかの要素の間の相互行為の接続を通して環境の複雑性が縮減され、動的に安定した秩序としてのシステムが生成・維持されることで、環境と自己(個体でも集団でも社会でも制度でも)の境界が絶え間なく生成・維持される運動が持続すること」である。

なお、この立場に立てば、システムと環境は予め分離された所与の実在としてではなく、環境の何らかの要素の間の相互行為の過程を通した環境からのシステムの分化の動的過程として考えられる。また、この立場では、それぞれのシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)は、個体の相互行為を通してそれぞれにそれぞれの環境から分化する動的過程としてとらえられ、あくまでも個体間の相互行為の接続過程の運動からそれぞれのシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)の本質が生成・維持されると考えられる。そのため、予め分離された環境とシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)を規定する本質を想定する必要がなくなり、それぞれのシステムの本質を比較してその本質の要素の増大や欠如からシステムを考えることが回避される。

(2)「環境で生存すること」の二つの「極限」:発生(分化)と消滅(拡散もしくは同一化)の仮想的瞬間(論理的な瞬間)

以上のように「環境で生存すること」を定義すると、その「環境での生存」には次の二つの「極限」が論理的に想定されることになる。

以上のように考えると、今期研究会の目的、「環境における生存の極限的な局面」から人類社会の進化史的基盤を考えるということは、人類社会の「発生(分化)」の条件と「消滅(拡散もしくは同化)」の条件という二つの条件として人類社会の進化史的な基盤を浮き彫りにすることであると考えることができる。具体的には、人類社会が霊長類社会から分化する条件と人類社会が消滅する条件を明らかにすることで、人類の進化史的な基盤を浮き彫りにすることが今期研究会の目的であると言える。

3)「足し算の人類学」から「引き算の人類学」へ:「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルの提案

これまでの人類学を批判的に検討したインゴールドの議論に基づいて、哲学者のメイヤスーがベルグソンの直接知覚論の解釈から導き出した生命現象の「減算モデル」を人類学に導入することで、これまでの「足し算の人類学」に代えて「引き算の人類学」を構想し、この「引き算の人類学」という方法論が「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルになるのではないかという提案を行った。

(1)足し算の人類学

ソシュールの記号論に基づいて、①「自然」という実在するが無意味なシステムと②「文化」という意味のシステムを相互に独立した所与のシステムとして予め想定するところから出発し、唯一の無意味な「自然」のシステムに多様な「文化」という意味のシステムが加算されることで人類にとっての現実が生じるという発想で考える人類学のことで、インゴールドが指摘するように、従来の人類学的思考のほとんどがこの発想に基づいている。

(2)引き算の人類学

どのようなシステムも予め想定することなく、私たち(あらゆる生命)には知ることができない過剰な「イマージュの流動」(無限の差異)で宇宙は溢れている(到達不可能なものそれ自体)ということを所与の出発点に、その「イマージュの流動」のほとんどが遮断されて、そのごく一部分が情報(差異を生む差異)としてピックアップされるというイマージュ(差異)の減算の過程を通して、物理的なシステムや生命システムをはじめ、あらゆるシステムが生成されるという発想で考える人類学。そこでは、生命や社会は、「知覚(カテゴリー化)」と「行為の接続」の選択肢を減らし、「知覚−行為」の対に制限をかけることで結果的にシステムを一つのかたちとして生み出す動的過程としてとらえられる。この「引き算の人類学」は、ギブソンやリードなどの生態心理学とベイトソンの精神の生態学の議論を引き継ぎながらインゴールドが行った従来の人類学の批判的検討に基づいて、ベルグソンの直接知覚論を再解釈したメイヤスーの生命体の減算モデルから導き出した構想であり、また、エドワルド・コーンの「人間的なるものを超えた人類学」や箭内匡の「イマージュの人類学」からヒントを得た。

(3)「引き算としての人類学」が「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルである理由

欠如主義に陥らず、関係主義の方法論(あくまでも相互行為を通して環境からのシステムの分化(発生)と拡散(消滅)を考える)で「環境で生存すること」という現象の極限(システムの発生と消滅)を物質から生命を通して人類まで一貫して考えるには、あらかじめ環境とシステムを所与の現実として考え、環境にシステムが加算される過程として考える「足し算の人類学」は不適切である。一つの物理的な環境に多様なシステムが加算されて重ね合わされ、それらシステムが相互に調整されてゆく過程として考えてしまうと、環境からシステムが分化・維持される過程がみえなくなり、また、人類だけが意味のない環境に意味を与えるという発想は典型的な欠如主義にあたるからである。

他方で、無限の差異が溢れている混沌状態として想定された環境から差異が引き算されると同時に、無限の差異のごく一部分が情報(差異を生む差異)としてピックアップされることで、「知覚−行為」の接続可能性(選択肢)が制限されて一定の方向に秩序づけられる過程として生命現象を考える「引き算の人類」の方が、「環境で生存すること」という現象の極限(システムの発生と消滅)を物質から生命を通して人類まで一貫して考えるのに適している。この発想から考えると、差異が無限に戯れる混沌の海から、その海に漂う要素(情報:差異を生む差異)の間の相互行為を通して、相互干渉するさまざまな渦のようにシステムが生成・維持される過程を追跡することができるからである。また、混沌の海から相互干渉しながら生成・維持される多様なシステムの渦はそれぞれに特異であることになるので、この「引き算の人類学」の立場に立てば、欠如主義に陥ることなく、システムの生成・維持とシステム間関係の両方を追跡することができる。

(4)「引き算の人類学」における「環境で生存することの」の二つの極限

この「引き算の人類学」の構想においては、「環境で生存すること」の極限は次の二つの現象としてとらえられる。

4)消滅の恐怖と魅惑:カナダ・イヌイト社会の生成・維持のメカニズムにみる人類の社会性のエンジン(「引き算の人類学」の実験的試み)

これまで発表者が「人類社会の進化史的基盤」共同研究会で一貫して考察してきたカナダ・イヌイトの生業システムについて「引き算の人類学」の構想に基づいて予備的な分析を試み、今後の分析のための予備的な考察として以下の可能性を指摘した。

1)背景:人類社会の進化史的基盤への問い(集団/制度/他者)

まず、あくまでも発表者の視点からではあるが、人類の社会と社会性を進化史に位置づけて考えることを目的とする「人類社会の進化史的基盤」共同研究会でのこれまでの(主に発表者の)探究の流れを振り返り、その探究を基礎づけている基本的な立場をまとめた。

(1)研究の焦点の推移(集団/制度/他者)

- ①「集団」(「生物的個体の集団」から「社会的人物の社会」へ):生物「個体」が集まって集団を形成するという生物学的な基盤から、社会性を帯びた「人物」が社会を生成・維持するという人類社会の進化史的基盤を考える。

- ②「制度」(「習慣」から「自然制度」を経て「制度」へ):個体が習慣を通して集団を生成するという生物学的な基盤から、社会性を帯びた人物が制度を通して社会を生成するという人類社会の進化史的基盤を考える。その際に、「習慣」(言語を媒介しないのが当たり前)から「制度」(言語を媒介するのが当たり前)への移行を考えるに際して「自然制度」(言語を媒介しない制度)に焦点があてられた。

- ③『他者』(「対象」から「他者」へ):「習慣に基づく集団」から「制度に基づく社会」が生成するにあたって、「周囲の環境の単なる対象」(異物あるいは異者)から「相互に主体である他者」(相互に責めを負わせ合う社会的主体)への変換が果たす役割、あるいはその逆、「集団」からの「社会」の生成が「対象」から「他者」への変換に果たす役割を考える。

以上を考察するにあたって、「集団」や「社会」や「習慣」や「制度」や「他者」を所与の固定的なものとして本質主義的に考えず、相互行為の連鎖からそれらが生成・維持される過程を動的にとらえる視点に立つ。そこでは、「集団」や「社会」や「習慣」や「制度」や「他者」は、相互行為の絶え間ない接続という動的な時間の過程のなかで生じる「かたち」としてとらえられる。

(3)基本的立場②:欠如主義からの離脱(生物種相対主義)

現生の生物種のすべてを能力の増大の過程である進化の産物としてとらえ、人類の能力を基準に他の生命体をその能力の欠如として把握する欠如主義から離脱し、それぞれの生物種をそれぞれに能力を増大させた結果として相対的に考える。具体的には、霊長類の社会や社会性を人類の社会や社会性からの欠如として考えるのではなく、霊長類と人類がそれぞれに増大させた能力として考える。ただし、能力の増大を必ずしも「環境適応の増大」とは考えない。すべての能力の増大が環境適応になるわけではない。

2)今期研究会の挑戦:「生存・環境・極限」の試み

これまでの「集団/制度/他者」での議論の流れ、さらには、本研究会のHPの概要に示されている今期研究会の目的、「本研究課題は、以上の三課題のすべて(集団/制度/他者)に通奏低音としてあった「環境」と、そこでの「生存」を意識化し、その極限的な局面を詳らかにすることを目指す試みであり、人類の社会と社会性の進化についての理論構築にとって大きな一歩となる」に基づいて、今期研究会の目的は、「発生(分化)と消滅(拡散もしくは同化)」という「環境で生存すること」の「極限」から人類社会の進化史的基盤を考察することにあるのではないかという提言をおこなった。具体的には、これまでの「集団/制度/他者」での基本的な立場に基づいて「生存」と「環境」と「極限」を定義し(「生存」と「環境」は一つにまとめて定義)、そこから今期研究会のターゲットを導き出した。

(1)「環境で生存すること」

これまでの研究会の「相互行為主義(関係主義)」の立場に基づいて、「環境で生存すること」を次のように定義した。すなわち、「環境で生存すること」とは、「環境の何らかの要素の間の相互行為の接続を通して環境の複雑性が縮減され、動的に安定した秩序としてのシステムが生成・維持されることで、環境と自己(個体でも集団でも社会でも制度でも)の境界が絶え間なく生成・維持される運動が持続すること」である。

なお、この立場に立てば、システムと環境は予め分離された所与の実在としてではなく、環境の何らかの要素の間の相互行為の過程を通した環境からのシステムの分化の動的過程として考えられる。また、この立場では、それぞれのシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)は、個体の相互行為を通してそれぞれにそれぞれの環境から分化する動的過程としてとらえられ、あくまでも個体間の相互行為の接続過程の運動からそれぞれのシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)の本質が生成・維持されると考えられる。そのため、予め分離された環境とシステム(たとえば人類社会や多様な霊長類社会)を規定する本質を想定する必要がなくなり、それぞれのシステムの本質を比較してその本質の要素の増大や欠如からシステムを考えることが回避される。

(2)「環境で生存すること」の二つの「極限」:発生(分化)と消滅(拡散もしくは同一化)の仮想的瞬間(論理的な瞬間)

以上のように「環境で生存すること」を定義すると、その「環境での生存」には次の二つの「極限」が論理的に想定されることになる。

- ①発生(分化)の瞬間:環境の複雑性を縮減し、動的に安定した秩序としてシステムを生成・維持することで、環境と自己の境界を絶え間なく生成・維持する運動が発生する瞬間。

- ②消滅(拡散もしくは同化)の瞬間:システムが動的に安定した秩序を失って環境との境界を失い、環境の複雑性の海に呑み込まれて拡散してしまう瞬間。

以上のように考えると、今期研究会の目的、「環境における生存の極限的な局面」から人類社会の進化史的基盤を考えるということは、人類社会の「発生(分化)」の条件と「消滅(拡散もしくは同化)」の条件という二つの条件として人類社会の進化史的な基盤を浮き彫りにすることであると考えることができる。具体的には、人類社会が霊長類社会から分化する条件と人類社会が消滅する条件を明らかにすることで、人類の進化史的な基盤を浮き彫りにすることが今期研究会の目的であると言える。

3)「足し算の人類学」から「引き算の人類学」へ:「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルの提案

これまでの人類学を批判的に検討したインゴールドの議論に基づいて、哲学者のメイヤスーがベルグソンの直接知覚論の解釈から導き出した生命現象の「減算モデル」を人類学に導入することで、これまでの「足し算の人類学」に代えて「引き算の人類学」を構想し、この「引き算の人類学」という方法論が「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルになるのではないかという提案を行った。

(1)足し算の人類学

ソシュールの記号論に基づいて、①「自然」という実在するが無意味なシステムと②「文化」という意味のシステムを相互に独立した所与のシステムとして予め想定するところから出発し、唯一の無意味な「自然」のシステムに多様な「文化」という意味のシステムが加算されることで人類にとっての現実が生じるという発想で考える人類学のことで、インゴールドが指摘するように、従来の人類学的思考のほとんどがこの発想に基づいている。

(2)引き算の人類学

どのようなシステムも予め想定することなく、私たち(あらゆる生命)には知ることができない過剰な「イマージュの流動」(無限の差異)で宇宙は溢れている(到達不可能なものそれ自体)ということを所与の出発点に、その「イマージュの流動」のほとんどが遮断されて、そのごく一部分が情報(差異を生む差異)としてピックアップされるというイマージュ(差異)の減算の過程を通して、物理的なシステムや生命システムをはじめ、あらゆるシステムが生成されるという発想で考える人類学。そこでは、生命や社会は、「知覚(カテゴリー化)」と「行為の接続」の選択肢を減らし、「知覚−行為」の対に制限をかけることで結果的にシステムを一つのかたちとして生み出す動的過程としてとらえられる。この「引き算の人類学」は、ギブソンやリードなどの生態心理学とベイトソンの精神の生態学の議論を引き継ぎながらインゴールドが行った従来の人類学の批判的検討に基づいて、ベルグソンの直接知覚論を再解釈したメイヤスーの生命体の減算モデルから導き出した構想であり、また、エドワルド・コーンの「人間的なるものを超えた人類学」や箭内匡の「イマージュの人類学」からヒントを得た。

(3)「引き算としての人類学」が「環境で生存すること」の極限から人類社会の進化史的基盤を考察するに有利なモデルである理由

欠如主義に陥らず、関係主義の方法論(あくまでも相互行為を通して環境からのシステムの分化(発生)と拡散(消滅)を考える)で「環境で生存すること」という現象の極限(システムの発生と消滅)を物質から生命を通して人類まで一貫して考えるには、あらかじめ環境とシステムを所与の現実として考え、環境にシステムが加算される過程として考える「足し算の人類学」は不適切である。一つの物理的な環境に多様なシステムが加算されて重ね合わされ、それらシステムが相互に調整されてゆく過程として考えてしまうと、環境からシステムが分化・維持される過程がみえなくなり、また、人類だけが意味のない環境に意味を与えるという発想は典型的な欠如主義にあたるからである。

他方で、無限の差異が溢れている混沌状態として想定された環境から差異が引き算されると同時に、無限の差異のごく一部分が情報(差異を生む差異)としてピックアップされることで、「知覚−行為」の接続可能性(選択肢)が制限されて一定の方向に秩序づけられる過程として生命現象を考える「引き算の人類」の方が、「環境で生存すること」という現象の極限(システムの発生と消滅)を物質から生命を通して人類まで一貫して考えるのに適している。この発想から考えると、差異が無限に戯れる混沌の海から、その海に漂う要素(情報:差異を生む差異)の間の相互行為を通して、相互干渉するさまざまな渦のようにシステムが生成・維持される過程を追跡することができるからである。また、混沌の海から相互干渉しながら生成・維持される多様なシステムの渦はそれぞれに特異であることになるので、この「引き算の人類学」の立場に立てば、欠如主義に陥ることなく、システムの生成・維持とシステム間関係の両方を追跡することができる。

(4)「引き算の人類学」における「環境で生存することの」の二つの極限

この「引き算の人類学」の構想においては、「環境で生存すること」の極限は次の二つの現象としてとらえられる。

- ①生成:差異が無限に戯れる混沌の海から、その差異の極大の海に漂う要素(情報:差異を生む差異)の間の相互行為を通して、生命や社会や制度などのシステムが相互干渉しながら渦のように生成されて維持されるようになる瞬間。

- ②消滅:他のシステムとの相互干渉のなかで維持されてきたシステムが他のシステムに呑み込まれること、あるいは、差異が無限に戯れる混沌の海に拡散してかたちを失うこと。

4)消滅の恐怖と魅惑:カナダ・イヌイト社会の生成・維持のメカニズムにみる人類の社会性のエンジン(「引き算の人類学」の実験的試み)

これまで発表者が「人類社会の進化史的基盤」共同研究会で一貫して考察してきたカナダ・イヌイトの生業システムについて「引き算の人類学」の構想に基づいて予備的な分析を試み、今後の分析のための予備的な考察として以下の可能性を指摘した。

- ①イヌイトの拡大家族集団を生成・維持する生業システムは、システム自体の消滅という極限をシステムの生成という極限に引き込み、その消滅への恐怖と魅惑をエンジンにシステムを駆動して維持している可能性があるかもしれない。

- ②この意味で、イヌイトの生業システムの生成という極限は、そのシステムの消滅というもう一つの極限をその前提に取り込んでおり、「環境で生存する」システムにはそのシステムの生成と消滅という二つの極限が相互に相互を構成するかたちで組み込まれているのではないだろうか。

- ③システムの生成に消滅を引き込むときに、世界観という象徴システムが重要な役割を果たしており、人類の社会システムが「環境で生存する」ためには象徴システムが重要な役割を果たすのかもしれない。あるいは、このようにシステムの生成と維持に象徴システムが介在することが人類社会の進化史的基盤かもしれない。

第4回研究会での発表内容

1.家族と縁組みについての幾らかの考察―パプアニューギニアとマッシム地域の諸事例にもとづく―(春日直樹)

本発表が親族に焦点を当てる意義は、以下の2点にある。

(1)人類学の歴史において、人類の進化は親族の形態という観点から論じられてきた。

(2)人類の「生存」「極限状況」に密接にかかわるテーマ―食糧確保・身体の防衛・生殖・社会化など―は、親族の働きをぬきにして語ることができない。

1.まずは、人類学における本研究の位置づけをおこなう。人類学の主要トピックであった親族は、分析と記述のための主要概念がE. LeachやR. Needhamによって次々に批判された1970年代以降、かつての勢いを失った。けれども90年代になると、考古学や霊長類学や認知諸科学の研究成果に突き動かされるかたちで、人類学者によるあたらしいタイプの親族研究が散見されるに至る。本発表はその動きと無縁でないが、あくまで従来の人類学を前提にしながら、二つの問題を設定する。

一つ目は家族の再評価であり、もう一つはジェンダーと贈与の節合の検討である。前者についていえば、従来の親族理論が「血族性と姻戚性」(consanguinity and affinity)を主軸として築かれており、核家族のような限定的モデルが軽視される傾向にあった点を背景として上げることができる。パプアニューギニアとマッシム地域の民族誌を読むかぎり、外婚的な出自集団は、一つの夫婦とその子どもを主要な成員とする家族を必ず併存させている。したがって、出自集団にとっての核家族の存在意義を明らかにする必要がある。後者については、M. StrathernのThe Gender of the Gift(1988)を参照せざるをえない。80年代以降、親族研究にとってかわったジェンダー研究に対し、人類学から大きな影響を与えた書物であり、核家族と出自集団に対しても深い洞察を得ることができるだろう。

これら二つの問題を、次のように言い換えてみよう。

(1)親族が血族と姻族を主軸にして成り立ち、二つの異なる血族集団間の女性のやりとりに注目するものだとしても、なぜそれによって一組のあたらしい夫婦とその家族をつくる必要があるのだろうか? 初期人類にプロト家族がすでに現れていたにせよ、集団間の縁組が進化する過程で、なお家族が生き残る必然はどこにあったのか?

(2)血族集団の内部に、また家族の内側にジェンダーは存在するが、贈与と結びつくことは基本的にはない。この二つは、ある集団が女性を外部の他の集団へと拠出するときに、婚資をはじめとする財の交換が集団間に生まれることによって、はじめて結びつくのである。贈与の原理が血族や家族にあっては支配的にならず、縁組と姻戚関係の創造において求められるということを、どのように理解すればよいのか?

2.Strathernがメラネシアにおける社会性として提起した二つの概念から出発して、考察を進めたい。same-sex stateおよびcross-sex stateという概念である。両者の内容は、およそ以下の対比によって示すことができる。

メラネシア人の社会生活は家庭の領域でのcross-sex stateでないかぎり、家庭の外部におけるsame-sex stateとなり、そこでは男か女かのどちらかにジェンダー化された集合性を形成する。Strathernは両方の状況について、「人々は二つの実践を互いの隠喩になるように借用するので、実際には一つの実践がもう一つの形態の一部になっている」[1988:267]、と論じている。彼女は贈与儀礼のように特別な文脈において、same-sex stateがcross-sex stateへと類比されて現れることを強調する。より具体的には、次のように解釈できるだろう。贈与儀礼の成功に向けて、一つの出自集団が一つの家族のように協力しあうのである。男と女という二つの性別集団は、同一事業を営む夫婦のように無媒介的な交換、つまりは交換と呼べないほどの直接的なやりとりをつうじて、財を調達し儀礼の場を用意するわけである。

このようにcross-sex stateが 隠喩化したかたちでsame-sex stateに現れることは、一つの出自集団で生じるにしても、二つの別々の集団どうしに起こるとは思えない。というのも、このとき二つの集団は贈与の関係で結ばれるのであり、贈与の関係は家族というcross-sex stateにふさわしい原理ではないからである。そこで問題は、次の二つへと展開できる。

(1)cross-sex stateがsame-sex stateの内側へ隠喩として持ち込まれる状況についてわかるが、Strathernの指摘するように隠喩が相互に起こるとすれば、same-sex sateがcross-sex stateの内側へ隠喩化されるという逆の状況についても、明らかにする必要がある。これを明らかにできるならば、出自集団と家族は互いを必要としあい、親族の発達が家族を消さなかったことについても納得ができるだろう。

(2)ジェンダーの関係と贈与の原理の結びつきは、same-sex stateとcross-sex stateの相互に隠喩的な関係とどのようにつなげることが可能なのか。このつながりがわかれば、ジェンダーと贈与の必然的な関係を理解できるのではないか。

3.発表ではまず、後者の検討をおこなった。結論として、ジェンダーの領域と贈与の領域との間でも、相互的な隠喩の関係が生じていることを提起した。つまりは、縁組と贈与儀礼をともにおこなう二つの集団において、「人々は二つの実践を互いの隠喩になるように借用するので、実際には一つの実践がもう一つの形態の一部になっている」という状況を提示したのである。

縁組の出発点では、女を与える/受け取るという性に関する非対称が現れる。この非対称性への対処は、別の非対称性との類比をつうじておこなわれるのではないか。つまりは財の非対称性であり、贈与(代償)というかたちをとる、と考えることができる。ただし、類比は類比にすぎないので、ジェンダーと贈与は決して等価にはならないし、縁組で生じるジェンダーの非対称性が贈与によって対称性を回復することはない。女性の受け手(=夫方集団)は女性の与え手(=妻方集団)に対して、その非対称性を財の非対称性へと喩えてみせるだけである[父系制においてはこの非対称性に加えて、結婚で生まれる子どもの帰属についての非対称性が、さらに加わることになる]。

M. GodelierはThe Making of Great Men (1988)において、パプアニューギニア東高地の諸社会で実施される姉妹の交換婚を西高地での婚資と対比し、東高地では女性は女性とのみ等価なのだから、交換婚はモノの非対称性を導出しない、と論じている。しかしながら、東高地のさまざまな民族誌は、交換婚といえども受け手から与え手への贈与が絶えずおこなわれていることを報告する。交換婚は二つの結婚で構成されており、それぞれの結婚においてジェンダーと財との非対称性が生まれるのである。

このように考えると、ジェンダー関係と贈与―つまり財の非対称なやり取り―は、女性を外に出すときにはじめて結びつくことがわかる。つまり縁組によって、二つの非対称な関係が互いを参照し合うようになるのであり、結婚と贈与が不可分の結びつきを形成するわけである。

本発表は最後に(1)の問題の考察を、家族の詳細な記述を含む民族誌的な一事例に依拠して展開した。G. HerdtによるGuardians of the Flutes (1981)およびThe Sambia (1986)は、母親や姉妹から引き離されて男子になるための過酷な成人式を何段階にわたり経験する過程を濃密に描き出すと同時に、妻との関係、母親との関係についても適度に目配りをしている。Sambia社会はcross-sex stateをことのほか抑圧する事例を提供しており、加えてsame-sex stateは出自集団を越えた地域の水準で強力に構築されている。しかしながらこうした例外的な状況にあっても、same-sex sateとcross-sex stateが相互に隠喩化される諸局面が明らかに認められるのであり、親族の進化が家族を消さなかったことについて、その受け入れを許すのである。

(1)人類学の歴史において、人類の進化は親族の形態という観点から論じられてきた。

(2)人類の「生存」「極限状況」に密接にかかわるテーマ―食糧確保・身体の防衛・生殖・社会化など―は、親族の働きをぬきにして語ることができない。

1.まずは、人類学における本研究の位置づけをおこなう。人類学の主要トピックであった親族は、分析と記述のための主要概念がE. LeachやR. Needhamによって次々に批判された1970年代以降、かつての勢いを失った。けれども90年代になると、考古学や霊長類学や認知諸科学の研究成果に突き動かされるかたちで、人類学者によるあたらしいタイプの親族研究が散見されるに至る。本発表はその動きと無縁でないが、あくまで従来の人類学を前提にしながら、二つの問題を設定する。

一つ目は家族の再評価であり、もう一つはジェンダーと贈与の節合の検討である。前者についていえば、従来の親族理論が「血族性と姻戚性」(consanguinity and affinity)を主軸として築かれており、核家族のような限定的モデルが軽視される傾向にあった点を背景として上げることができる。パプアニューギニアとマッシム地域の民族誌を読むかぎり、外婚的な出自集団は、一つの夫婦とその子どもを主要な成員とする家族を必ず併存させている。したがって、出自集団にとっての核家族の存在意義を明らかにする必要がある。後者については、M. StrathernのThe Gender of the Gift(1988)を参照せざるをえない。80年代以降、親族研究にとってかわったジェンダー研究に対し、人類学から大きな影響を与えた書物であり、核家族と出自集団に対しても深い洞察を得ることができるだろう。

これら二つの問題を、次のように言い換えてみよう。

(1)親族が血族と姻族を主軸にして成り立ち、二つの異なる血族集団間の女性のやりとりに注目するものだとしても、なぜそれによって一組のあたらしい夫婦とその家族をつくる必要があるのだろうか? 初期人類にプロト家族がすでに現れていたにせよ、集団間の縁組が進化する過程で、なお家族が生き残る必然はどこにあったのか?

(2)血族集団の内部に、また家族の内側にジェンダーは存在するが、贈与と結びつくことは基本的にはない。この二つは、ある集団が女性を外部の他の集団へと拠出するときに、婚資をはじめとする財の交換が集団間に生まれることによって、はじめて結びつくのである。贈与の原理が血族や家族にあっては支配的にならず、縁組と姻戚関係の創造において求められるということを、どのように理解すればよいのか?

2.Strathernがメラネシアにおける社会性として提起した二つの概念から出発して、考察を進めたい。same-sex stateおよびcross-sex stateという概念である。両者の内容は、およそ以下の対比によって示すことができる。

| same-sex state | cross-sex state |

| same-sex gender relations | cross-sex gender relations |

| political domain | domestic domain |

| mediated exchange | unmediated exchange |

| collective relations | particular relations |

| composite plurality | dual plurality |

メラネシア人の社会生活は家庭の領域でのcross-sex stateでないかぎり、家庭の外部におけるsame-sex stateとなり、そこでは男か女かのどちらかにジェンダー化された集合性を形成する。Strathernは両方の状況について、「人々は二つの実践を互いの隠喩になるように借用するので、実際には一つの実践がもう一つの形態の一部になっている」[1988:267]、と論じている。彼女は贈与儀礼のように特別な文脈において、same-sex stateがcross-sex stateへと類比されて現れることを強調する。より具体的には、次のように解釈できるだろう。贈与儀礼の成功に向けて、一つの出自集団が一つの家族のように協力しあうのである。男と女という二つの性別集団は、同一事業を営む夫婦のように無媒介的な交換、つまりは交換と呼べないほどの直接的なやりとりをつうじて、財を調達し儀礼の場を用意するわけである。

このようにcross-sex stateが 隠喩化したかたちでsame-sex stateに現れることは、一つの出自集団で生じるにしても、二つの別々の集団どうしに起こるとは思えない。というのも、このとき二つの集団は贈与の関係で結ばれるのであり、贈与の関係は家族というcross-sex stateにふさわしい原理ではないからである。そこで問題は、次の二つへと展開できる。

(1)cross-sex stateがsame-sex stateの内側へ隠喩として持ち込まれる状況についてわかるが、Strathernの指摘するように隠喩が相互に起こるとすれば、same-sex sateがcross-sex stateの内側へ隠喩化されるという逆の状況についても、明らかにする必要がある。これを明らかにできるならば、出自集団と家族は互いを必要としあい、親族の発達が家族を消さなかったことについても納得ができるだろう。

(2)ジェンダーの関係と贈与の原理の結びつきは、same-sex stateとcross-sex stateの相互に隠喩的な関係とどのようにつなげることが可能なのか。このつながりがわかれば、ジェンダーと贈与の必然的な関係を理解できるのではないか。

3.発表ではまず、後者の検討をおこなった。結論として、ジェンダーの領域と贈与の領域との間でも、相互的な隠喩の関係が生じていることを提起した。つまりは、縁組と贈与儀礼をともにおこなう二つの集団において、「人々は二つの実践を互いの隠喩になるように借用するので、実際には一つの実践がもう一つの形態の一部になっている」という状況を提示したのである。

縁組の出発点では、女を与える/受け取るという性に関する非対称が現れる。この非対称性への対処は、別の非対称性との類比をつうじておこなわれるのではないか。つまりは財の非対称性であり、贈与(代償)というかたちをとる、と考えることができる。ただし、類比は類比にすぎないので、ジェンダーと贈与は決して等価にはならないし、縁組で生じるジェンダーの非対称性が贈与によって対称性を回復することはない。女性の受け手(=夫方集団)は女性の与え手(=妻方集団)に対して、その非対称性を財の非対称性へと喩えてみせるだけである[父系制においてはこの非対称性に加えて、結婚で生まれる子どもの帰属についての非対称性が、さらに加わることになる]。

M. GodelierはThe Making of Great Men (1988)において、パプアニューギニア東高地の諸社会で実施される姉妹の交換婚を西高地での婚資と対比し、東高地では女性は女性とのみ等価なのだから、交換婚はモノの非対称性を導出しない、と論じている。しかしながら、東高地のさまざまな民族誌は、交換婚といえども受け手から与え手への贈与が絶えずおこなわれていることを報告する。交換婚は二つの結婚で構成されており、それぞれの結婚においてジェンダーと財との非対称性が生まれるのである。

このように考えると、ジェンダー関係と贈与―つまり財の非対称なやり取り―は、女性を外に出すときにはじめて結びつくことがわかる。つまり縁組によって、二つの非対称な関係が互いを参照し合うようになるのであり、結婚と贈与が不可分の結びつきを形成するわけである。

本発表は最後に(1)の問題の考察を、家族の詳細な記述を含む民族誌的な一事例に依拠して展開した。G. HerdtによるGuardians of the Flutes (1981)およびThe Sambia (1986)は、母親や姉妹から引き離されて男子になるための過酷な成人式を何段階にわたり経験する過程を濃密に描き出すと同時に、妻との関係、母親との関係についても適度に目配りをしている。Sambia社会はcross-sex stateをことのほか抑圧する事例を提供しており、加えてsame-sex stateは出自集団を越えた地域の水準で強力に構築されている。しかしながらこうした例外的な状況にあっても、same-sex sateとcross-sex stateが相互に隠喩化される諸局面が明らかに認められるのであり、親族の進化が家族を消さなかったことについて、その受け入れを許すのである。

2.死亡率:生活史としての理解と生態学としての理解(デイビッド・スプレイグ)

1.背景

人類進化の長い道筋を顧みて、ヒトの生活は持続可能(Sustainable)と考えてよいのであろうか。当然、現在までヒトは生存してきたことを見れば、ヒトの生活が持続していることは間違えないが、持続が保証されていたわけではなかったであろう。また、どのような生き物のとして生き延びてきたかを解明することは生態人類学の基本的な課題の一つである。

持続性を評価する上で最も基本的な要因の一つが死亡率といえる。持続することはすなわち生存することであり、生存を遮る死亡は生物界における基本現象であるとともに、その率は生物学理論の重要な説明要因でもある。進化論においては、自然選択の原動力であり、生態学では個体群の数の主要な決定要因である。近年の生物学では生き物の繁殖戦略が注目されがちなような気がするが、その対である死亡率について理論を整理しておく必要があると考えられる。死は、誕生とともに、生物がかならず経験する。繁殖は必ずしも全個体が経験するわけではない。むしろ殆どの生物個体は繁殖を経験することはない。何故ならば、繁殖の機会を得る前に死んでしまうからである。よって、繁殖戦略とともに、あるいはそれ以前に、死亡率を考慮して生物の進化と生態を評価する必要がある。

2.生態学と生活史理論における死亡率

一言で死亡率と言っても、生物学を構成する様々な理論のなかでその意味が一定ではないことに注意しなければならない。生物種の持続性を評価する理論体系は大きくいって生活史と生態学の視点、またはその組み合わせである。そこで、生活史と生態学の論旨のなかで果たす死亡率を整理しておく。

1)生態学(Ecology)

研究対象:生物の数と分布を説明しようとする研究分野。

研究する現象:研究対象となる現象は個体群の数と分布の変動と、それを引き起こす環境要因。

生態学における生活史の役割:生活史は前提条件として個体群変動モデル内で考慮するが、個体群変動によって生物の進化が伴う必要はない。

死亡率の役割:個体群変動の主要な要因であり、死亡率が高いと数が減少したり、分布が狭められたり、消滅したりする。

2)生活史(Life history)

研究対象:生物の生涯にわたる成長と繁殖の戦略を説明しようとする研究分野。

研究する現象:生涯の過程上の生活イベント(成長、成熟、繁殖、老化など)の連鎖とそのタイミング(順番や間隔)。

生活史理論における生態学の役割:生態学は生活史を説明する外部要因として扱われる場合が多く、生物の生活を左右する気候、生息地(森林・草地)、捕食者、環境の安定・不安定などが生活史の説明要因として扱われる。

死亡率の役割:生涯にわたる死亡率の「予定」は他の生活イベントの予定、特に繁殖の予定に影響する。生き物としての課題は死んでしまう前に子孫を残すこと。例えば、早死にする生物は早く繁殖し、長生きする生物は繰り返し繁殖する機会を得る。

生態と生活史は互いに外部要因・決定要因・前提要因として扱われる場合もあるが、知らぬ間に融合していることもあるので要注意: r/K selection。

3.ヒトはK戦略か、r戦略か?

生活史と生態を組み合わせた理論がr/K理論である。死亡率が低く、長生きして少数の子供を大事に育てる動物は生息地の生態的許容量(Carrying capacity, K)まで個体群を増やして、巧妙な生存戦略をもって安定的に生活する。逆に、死亡率が高く、寿命の短い動物は旺盛な繁殖力(Reproductive rate, r)と拡散力をもって生息環境の変動を乗り切る。生活史として、ヒトは、哺乳動物のなかでは大柄で、生存率も高く、子供が少ないので、通常はK戦略の動物と思われている。

ところが、そこで、K周辺まで増加した個体数を制御するはずの「密度効果」が問題になる。ヒトの人口を制御する密度効果のメカニズムは何なのか?黙示録の四騎士なのか?:悪疫 (pestilence)、戦争 (war)、飢饉 (famine)、死 (death)。このように考えると、K周辺の生活の実態は厳しく、生態学でいう死亡率は必ずしも低いとはいえない可能性がある。K周辺の生活の例に近世の日本をあげられる。近世の日本は巧妙な農林業戦略によって繁栄したともいえるが、同時に何度も大飢饉を体験し、近世後期はむしろ人口を減少させている。すなわち、持続可能な社会生態はある意味で全体として豊かでありながら、あらゆる密度効果のために生き物の実感としては厳しい生活かもしれない。

しかし、視点を変えるとヒトの生活史にはr戦略の側面もあると考えられる。まず、大型類人猿としては、ヒトの生存率のみならず繁殖率もかなり高い。ヒトは他の類人猿にはない「子供期」を生活史に組み込み、子供を早めに離乳させ、共同で子育てしながら、繰り返し出産することにより、繁殖力を向上させてきた。さらに、約20万年ものあいだ、南部アフリカから出発した人類は新天地を求めて全世界へと生息地を急拡大させ、人口は増加し続けてきた。また、度重なる飢饉や疫病による人口減少を乗り切ってきた。この見方では、ヒトは強烈なr戦略生物ともいえる。しかし、究極的にはr戦略は持続しにくいという前提がr戦略理論に潜んでいる。r戦略生物の運命は、自らがもたらす環境改変や密度効果により、増加路線の限界にぶつかる。そこで、新天地を求めてさらに拡散するか、K戦略へと移行せざるを得ない。

4.総括

人類進化の長い道筋を顧みて、ヒトの生活は持続可能(Sustainable)と考えてよいのであろうか。当然、現在までヒトは生存してきたことを見れば、ヒトの生活が持続していることは間違えないが、持続が保証されていたわけではなかったであろう。また、どのような生き物のとして生き延びてきたかを解明することは生態人類学の基本的な課題の一つである。

持続性を評価する上で最も基本的な要因の一つが死亡率といえる。持続することはすなわち生存することであり、生存を遮る死亡は生物界における基本現象であるとともに、その率は生物学理論の重要な説明要因でもある。進化論においては、自然選択の原動力であり、生態学では個体群の数の主要な決定要因である。近年の生物学では生き物の繁殖戦略が注目されがちなような気がするが、その対である死亡率について理論を整理しておく必要があると考えられる。死は、誕生とともに、生物がかならず経験する。繁殖は必ずしも全個体が経験するわけではない。むしろ殆どの生物個体は繁殖を経験することはない。何故ならば、繁殖の機会を得る前に死んでしまうからである。よって、繁殖戦略とともに、あるいはそれ以前に、死亡率を考慮して生物の進化と生態を評価する必要がある。

2.生態学と生活史理論における死亡率

一言で死亡率と言っても、生物学を構成する様々な理論のなかでその意味が一定ではないことに注意しなければならない。生物種の持続性を評価する理論体系は大きくいって生活史と生態学の視点、またはその組み合わせである。そこで、生活史と生態学の論旨のなかで果たす死亡率を整理しておく。

1)生態学(Ecology)

研究対象:生物の数と分布を説明しようとする研究分野。

研究する現象:研究対象となる現象は個体群の数と分布の変動と、それを引き起こす環境要因。

生態学における生活史の役割:生活史は前提条件として個体群変動モデル内で考慮するが、個体群変動によって生物の進化が伴う必要はない。

死亡率の役割:個体群変動の主要な要因であり、死亡率が高いと数が減少したり、分布が狭められたり、消滅したりする。

2)生活史(Life history)

研究対象:生物の生涯にわたる成長と繁殖の戦略を説明しようとする研究分野。

研究する現象:生涯の過程上の生活イベント(成長、成熟、繁殖、老化など)の連鎖とそのタイミング(順番や間隔)。

生活史理論における生態学の役割:生態学は生活史を説明する外部要因として扱われる場合が多く、生物の生活を左右する気候、生息地(森林・草地)、捕食者、環境の安定・不安定などが生活史の説明要因として扱われる。

死亡率の役割:生涯にわたる死亡率の「予定」は他の生活イベントの予定、特に繁殖の予定に影響する。生き物としての課題は死んでしまう前に子孫を残すこと。例えば、早死にする生物は早く繁殖し、長生きする生物は繰り返し繁殖する機会を得る。

生態と生活史は互いに外部要因・決定要因・前提要因として扱われる場合もあるが、知らぬ間に融合していることもあるので要注意: r/K selection。

3.ヒトはK戦略か、r戦略か?

生活史と生態を組み合わせた理論がr/K理論である。死亡率が低く、長生きして少数の子供を大事に育てる動物は生息地の生態的許容量(Carrying capacity, K)まで個体群を増やして、巧妙な生存戦略をもって安定的に生活する。逆に、死亡率が高く、寿命の短い動物は旺盛な繁殖力(Reproductive rate, r)と拡散力をもって生息環境の変動を乗り切る。生活史として、ヒトは、哺乳動物のなかでは大柄で、生存率も高く、子供が少ないので、通常はK戦略の動物と思われている。

ところが、そこで、K周辺まで増加した個体数を制御するはずの「密度効果」が問題になる。ヒトの人口を制御する密度効果のメカニズムは何なのか?黙示録の四騎士なのか?:悪疫 (pestilence)、戦争 (war)、飢饉 (famine)、死 (death)。このように考えると、K周辺の生活の実態は厳しく、生態学でいう死亡率は必ずしも低いとはいえない可能性がある。K周辺の生活の例に近世の日本をあげられる。近世の日本は巧妙な農林業戦略によって繁栄したともいえるが、同時に何度も大飢饉を体験し、近世後期はむしろ人口を減少させている。すなわち、持続可能な社会生態はある意味で全体として豊かでありながら、あらゆる密度効果のために生き物の実感としては厳しい生活かもしれない。

しかし、視点を変えるとヒトの生活史にはr戦略の側面もあると考えられる。まず、大型類人猿としては、ヒトの生存率のみならず繁殖率もかなり高い。ヒトは他の類人猿にはない「子供期」を生活史に組み込み、子供を早めに離乳させ、共同で子育てしながら、繰り返し出産することにより、繁殖力を向上させてきた。さらに、約20万年ものあいだ、南部アフリカから出発した人類は新天地を求めて全世界へと生息地を急拡大させ、人口は増加し続けてきた。また、度重なる飢饉や疫病による人口減少を乗り切ってきた。この見方では、ヒトは強烈なr戦略生物ともいえる。しかし、究極的にはr戦略は持続しにくいという前提がr戦略理論に潜んでいる。r戦略生物の運命は、自らがもたらす環境改変や密度効果により、増加路線の限界にぶつかる。そこで、新天地を求めてさらに拡散するか、K戦略へと移行せざるを得ない。

4.総括

- 生活の持続に失敗すれば死んでしまう。コミュにティーが縮小したり消滅したりする。ただし、高い死亡率が継続されると生活史が進化する可能性もある。

- K近くの生活は厳しい。生息環境が「豊か」であっても、密度効果のために生物の実感は厳しい。「持続的」な社会は非常に厳しい社会かもしれない。

- r戦略はとりあえず生物の実感としては豊かな生活かもしれない。けれど時限付き。

- 個体群が成長し続けるには新天地を求めるか、何らかの技術革新(ヒトの場合は道具使用や生業の発展)でKを上げなければならない。

- ヒトはr/K戦略を使い分けてきたのではないか。技術と組織で生存率・繁殖率を高く維持してきた。ただし、生活史の進化はなぜか主に出産間隔を縮めることで対応?離乳食という技術?

- 現代の少子化は貨幣経済を媒介とした密度効果の表れ?

3.ホロコーストの生存者たちとともに生きる人びと:アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所のガイドたち(田中雅一)

死者だけでなく、多くの生存者survivorや犠牲者victimを生み出す災害や戦争の記憶をいかに継承すべきなのか。生存者らの悲痛な経験をいかに共有できるのか。こうした問題意識は、災害や戦争に関わってきた歴史家や医療関係者、司法関係者、芸術家、さらにわたしたち文化人類学者に共通して認められる。本発表では、災害地や戦場など、いわゆる人類の負の遺産を案内するガイドを取り上げて、その性格を考えてみたい。具体的には、2015年に170万人が訪れたポーランド・アウシュヴィッツで働くガイドたちを取り上げる。

ガイドたちは、訪問者が集中する夏には毎日2回アウシュヴィッツ博物館に展示されている遺品を訪問者たちに紹介している。遺品の中にはユダヤ人たちが残したスーツケースやおびただしい数の靴、義足などが含まれている。また、髪の毛で編まれた絨毯も展示されている。仕事とはいえ、こうした遺品に毎日対面するには、かなりの精神力が必要である。

心身への影響を恐れ、展示品にあまりにも無関心になろうとすると、訪問者への説明が機械的になってアウシュヴィッツのできごとを十分に伝えることができない。これは、程度の差はあれ、アウシュヴィッツに限らず、広島や長崎、沖縄戦のガイドにも当てはまるであろう。つまり、負の遺産のガイドは複雑な「感情労働」に従事していると考えられる。ここで言う感情労働とは、社会学者ホックシールドが『管理される心』(1983年)に提案した概念で、「自身の感情表現を管理し〔たとえば微笑みを絶やさない、配慮の行き届いたしぐさ〕、サービスを受ける客に肯定的な感情〔安心感〕を生みだしたり、否定的な感情〔不安や恐怖〕を軽減したりする一連の行為」を意味する。日本では、主として介護や看護、保育の分野で研究がなされてきたが、ツーリスト・ガイドについての研究は皆無である。

本発表では、以上のような問題意識を念頭に、4人の女性ガイドと1人の男性ガイドの声を紹介する。ガイドたちは、アウシュヴィッツには負のエネルギーや負の感情が認められると述べる。また、展示品自体もしばしば恐怖を引き起こす。一人のガイドは、始めて2年間は陳列ケースに展示されている女性の髪を直視できなかったと語っている。このような展示の延長に生存者の存在を位置づけることも可能である。展示品は、いつも同じところに同じものが同じ様態で展示されている。このため、最初は衝撃的であっても、すこしずつ慣れてくる。しかし、生存者は違う。いつどんな生存者に会うのか予想がつかないし、どんなことを話し始めるのかも分からない。あるガイドは、ホロコーストとある程度距離をとって接していたが生存者と接すると、そのような距離が攪乱し、自分の生活に入ってくる。そして、気分が悪くなったり、夢に生存者が現れたりするという。もちろん、生存者に接することで、ガイドの語りはより豊かになり真正性を増す。この真正性がないと、ガイドの語りから過去のできごとへの想像力が働かない。しかし、否定的な側面も無視できない。

訪問者との関係では、ガイドは感情を込めて案内する必要がある。そうでないと本物として受け止められない。しかし、自分の感情を前面に出しすぎると、ガイドが中心になってしまう。ガイドは俳優ではない。あくまで媒介者でなければならない。このため、あるガイドは、感情を抑え、説明をすることに徹する。これら二つは、感情についての対立する態度と言える。まったく感情を配すると嘘っぽくなり、反対に感情を出しすぎると過去のできごとが背景に退いてしまう。なんらかのバランスが必要である。

アウシュヴィッツで感じる悪い感情を克服するために、ガイドたちはさまざまな工夫をこらしている。博物館にはガイドの精神衛生を扱う専門家はいない。このため、ガイドたちは親しい同僚と話し合う機会を設けたり、家庭と仕事をできるだけ分離するなどして、対処している。気晴らしにどこかに行ったり、ホロコーストと関係のない読書に熱中したりする。しかし、耐えられずに競争率の高いガイドの道を諦める人もいる。

ガイドたちは、おおよそ仕事に深くコミットしていて、勉強熱心である。Missionとpassionが不可欠だと述べる。あるガイドは、その仕事を(生徒が毎日変わる)教師の役割にたとえている。

すでに指摘したように、感情の統御が重要であることが明らかになった。これは、冒頭で示唆したようにアウシュヴィッツに限らず、負の遺産のガイド一般に言えることであろう。言い換えると、日本では福島などをダーク・ツーリズムの拠点にすることで、経済的な復興を目指そうという動きがあるが、これを実現するためには、ガイドをはじめとする関係者の「心のケア」を無視すべきではない。

本発表では、ほかにイスラエルからの訪問者、ドイツからの訪問者に対するガイドの態度、接する際に気をつけなければならないこと、アウシュヴィッツにおける「カトリック化」をめぐる問題などに触れた。

ガイドたちは、訪問者が集中する夏には毎日2回アウシュヴィッツ博物館に展示されている遺品を訪問者たちに紹介している。遺品の中にはユダヤ人たちが残したスーツケースやおびただしい数の靴、義足などが含まれている。また、髪の毛で編まれた絨毯も展示されている。仕事とはいえ、こうした遺品に毎日対面するには、かなりの精神力が必要である。

心身への影響を恐れ、展示品にあまりにも無関心になろうとすると、訪問者への説明が機械的になってアウシュヴィッツのできごとを十分に伝えることができない。これは、程度の差はあれ、アウシュヴィッツに限らず、広島や長崎、沖縄戦のガイドにも当てはまるであろう。つまり、負の遺産のガイドは複雑な「感情労働」に従事していると考えられる。ここで言う感情労働とは、社会学者ホックシールドが『管理される心』(1983年)に提案した概念で、「自身の感情表現を管理し〔たとえば微笑みを絶やさない、配慮の行き届いたしぐさ〕、サービスを受ける客に肯定的な感情〔安心感〕を生みだしたり、否定的な感情〔不安や恐怖〕を軽減したりする一連の行為」を意味する。日本では、主として介護や看護、保育の分野で研究がなされてきたが、ツーリスト・ガイドについての研究は皆無である。

本発表では、以上のような問題意識を念頭に、4人の女性ガイドと1人の男性ガイドの声を紹介する。ガイドたちは、アウシュヴィッツには負のエネルギーや負の感情が認められると述べる。また、展示品自体もしばしば恐怖を引き起こす。一人のガイドは、始めて2年間は陳列ケースに展示されている女性の髪を直視できなかったと語っている。このような展示の延長に生存者の存在を位置づけることも可能である。展示品は、いつも同じところに同じものが同じ様態で展示されている。このため、最初は衝撃的であっても、すこしずつ慣れてくる。しかし、生存者は違う。いつどんな生存者に会うのか予想がつかないし、どんなことを話し始めるのかも分からない。あるガイドは、ホロコーストとある程度距離をとって接していたが生存者と接すると、そのような距離が攪乱し、自分の生活に入ってくる。そして、気分が悪くなったり、夢に生存者が現れたりするという。もちろん、生存者に接することで、ガイドの語りはより豊かになり真正性を増す。この真正性がないと、ガイドの語りから過去のできごとへの想像力が働かない。しかし、否定的な側面も無視できない。

訪問者との関係では、ガイドは感情を込めて案内する必要がある。そうでないと本物として受け止められない。しかし、自分の感情を前面に出しすぎると、ガイドが中心になってしまう。ガイドは俳優ではない。あくまで媒介者でなければならない。このため、あるガイドは、感情を抑え、説明をすることに徹する。これら二つは、感情についての対立する態度と言える。まったく感情を配すると嘘っぽくなり、反対に感情を出しすぎると過去のできごとが背景に退いてしまう。なんらかのバランスが必要である。

アウシュヴィッツで感じる悪い感情を克服するために、ガイドたちはさまざまな工夫をこらしている。博物館にはガイドの精神衛生を扱う専門家はいない。このため、ガイドたちは親しい同僚と話し合う機会を設けたり、家庭と仕事をできるだけ分離するなどして、対処している。気晴らしにどこかに行ったり、ホロコーストと関係のない読書に熱中したりする。しかし、耐えられずに競争率の高いガイドの道を諦める人もいる。

ガイドたちは、おおよそ仕事に深くコミットしていて、勉強熱心である。Missionとpassionが不可欠だと述べる。あるガイドは、その仕事を(生徒が毎日変わる)教師の役割にたとえている。

すでに指摘したように、感情の統御が重要であることが明らかになった。これは、冒頭で示唆したようにアウシュヴィッツに限らず、負の遺産のガイド一般に言えることであろう。言い換えると、日本では福島などをダーク・ツーリズムの拠点にすることで、経済的な復興を目指そうという動きがあるが、これを実現するためには、ガイドをはじめとする関係者の「心のケア」を無視すべきではない。

本発表では、ほかにイスラエルからの訪問者、ドイツからの訪問者に対するガイドの態度、接する際に気をつけなければならないこと、アウシュヴィッツにおける「カトリック化」をめぐる問題などに触れた。

4.相互行為システムによる二重の層位での選択―「地域社会の消滅」という課題に向き合うときに見えてくるもの―(北村光二)

1.はじめに

この報告では、相互行為システムのコミュニケーションが卓越するような社会におけるコミュニケーション現象がどのような特徴をもつものであるかを検討する。ここでいう「相互行為システムのコミュニケーション」とは、個々人が自律的に外界との直接的な関係を作り出そうとすることを前提に行う仲間とのコミュニケーションであり、基本的には、参与する人々が同じ場所に居合わせて相互に知覚し合うことで可能になっているのである。そしてそれは、あらかじめ存在する役割関係や権利・義務関係を用いて集団的意思決定を行い、それにもとづく集団的問題対処を行う「組織システムのコミュニケーション」とは明確に区別できるものである。さらに、それは、参与者の一方が拒否するだけで存在することをやめてしまう状況システムでもあるという点も重要である。

以下での考察の出発点は、私が1986年以来調査を継続してきた北ケニア牧畜民トゥルカナで見出され、私が「強要的な物乞い」と名付けた相互行為である。そのコミュニケーション現象をどう理解したらよいかについて考察を進めながら、それをより高い抽象度の用語によって記述することによって、この現象がトゥルカナに特別な、ないしは、制度や権威構造が未発達な原初的な社会に特別なものではないことを明らかにし、これに類似のより多様な現象を理解可能にする理論的枠組みについての新たな提案を行いたい。そして最後に、この枠組みを用いて、現代日本が抱える「地域社会の消滅」という問題にもアプローチする。

2.トゥルカナに特徴的なコミュニケーションのあり方をどう理解するか

私は、長年にわたるトゥルカナとのつき合いの中で、近代に生きる私たちにとって強烈な印象を刻むものとなる「強要的な物乞い」という相互行為について、トゥルカナ自身がそれをどのようなコミュニケーションとして体験しているのかを明らかにしようと悪戦苦闘してきた。彼らは、さまざまな場面を捉えて相手に「もの」を与えるように要求するのだが、相手も要求されるごとに与えることなどできないわけで、それを断ろうとすることでそこに交渉的な相互行為が繰り広げられることになる.この相互行為についての理解を困難にしているものとは、第一に、物を乞うて相手が拒否したとしても乞う側がその獲得をあきらめないために、ないしは、乞われる側が拒否してもそのやりとりを打ち切ることができないために、その要求と拒否というやりとりが終わりのないもののようにいつまでも続くという点であり、第二には、交渉の当事者として、このような膠着状態の先にどのような決着の可能性があり得ると想定しているのかが理解不能だという点である。

ここでトゥルカナが何をしているのかについてのとりあえずの理解は以下のようになる。まず、双方の当事者があくまでも各自の利益を確保しようとすることによって膠着状態に至ることになるが、そのまま当事者間の交渉を継続するというやり方を貫くことによってそのような事態に何とか対処しようとしているのだが、同時に、あくまでも当事者たちが一致して妥当だと判断することになる対処法を選択しようともしているのである。そのうえで、ここで対処法として何を選択することになるのかはそのときの相互行為の行きがかりに委ねられることになるのであるが、この点も私たちの理解を難しくしているこのやり方に特徴的な部分である。